-

Il Suono dell’India. Notturni indiani.

Un non-diario di viaggio Il Suono che disegna lo spazio. Mataji, hai ascoltato i Mantra nel tempio? Mi chiede un uomo molto educato e gentile, come si chiede ai turisti religiosi. Certo amico…

-

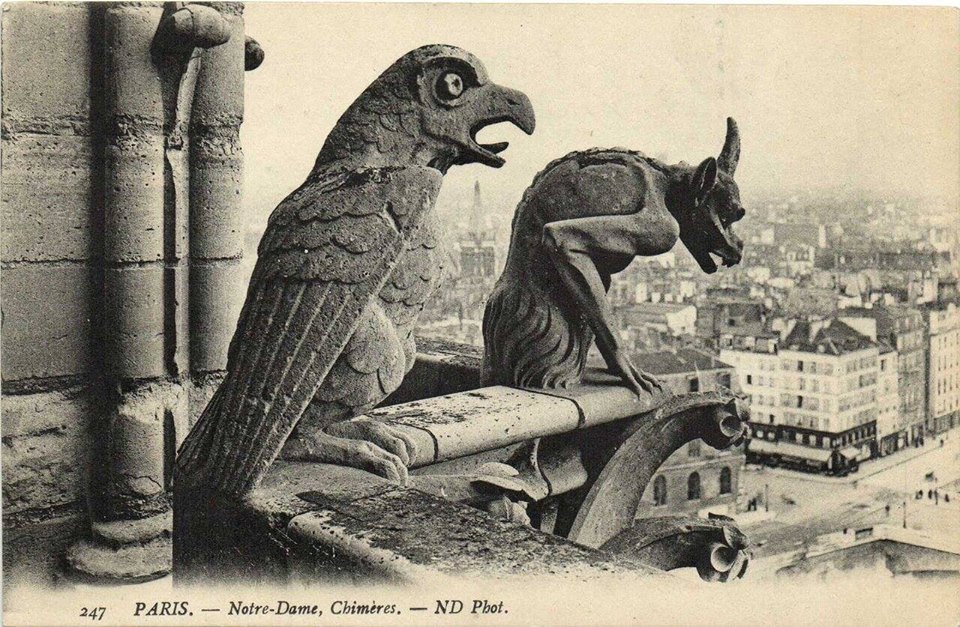

Rovine e simulacri. Le cattedrali che bruciano.

In realtà io amo guardare le rovine, le cose che bruciano, le assenze e il vuoto. Per me, se è sacro, deve bruciare, per sua natura e vocazione. Se qualcosa mi ispira e…

-

I Siddha e la Via del Rasa

Un Siddha è qualcuno che si dice abbia raggiunto poteri sovrumani (Siddhi) o un Jivanmukthi, un liberato in vita. Il termine potrebbe anche essere tradotto come il raggiungimento della perfezione o dell’immortalità. Tale…

-

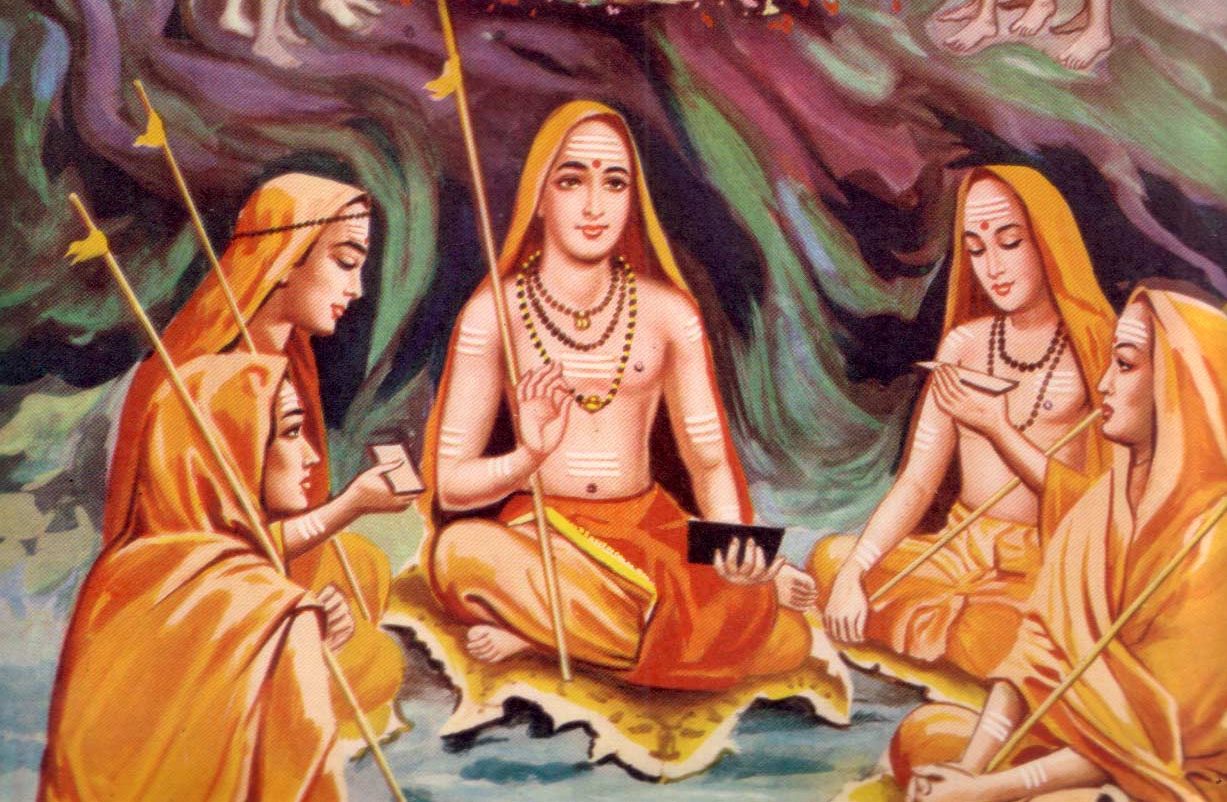

La filosofia di Shankara

I frutti (phala) del dovere religioso (dharma) sono transitori (anitya) poiché sono dipendenti (apeksha) dall'esecuzione di certe pratiche (anushthana). Ma il frutto della conoscenza (jnana) del brahman, che è liberazione (moksha), è permanente…

-

Kundalini yoga, un articolo da Etudes Traditionnelles, di René Guénon

Cominciando dall'alto, l'assimilazione di sahasrāra , «localizzato» alla corona della testa, con la sefìroth suprema non presenta difficoltà alcuna, anzi il suo nome kether significa appunto « corona ». Troviamo quindi la coppia…

-

Shiva Bhairava, la città santa di Varanasi e l’Axis Mundi. Geografia sacra della morte e della liberazione.

[Questo articolo si basa sulle ricerche di Elizabeth Chalier-Visuvalingam.] Come Dioniso per la civiltà greca, il Dio selvaggio, l'”outsider”, Bhairava – l’ aspetto terribile di Shiva – è di importanza centrale per…

-

Introduzione ai Tantra Sastra, di Vimalanandadayini

[tratto e adattatao da: KARPŪRĀDI-STOTRA INTRODUZIONE E COMMENTO DI VIMALĀNANDADĀYINI AL SIGNORE TRA GLI INNI, DEDICATO A ŚRIMAD DAKŞIŊA – KĀLIKĀ in HYMN TO KĀLĪ, KARPŪRĀDI-STOTRA a cura di Arthur Avalon] Parameśvara misericordioso e…

-

L’educazione della mente nel Vedanta. Ascolto, riflessione e meditazione nella pratica dell’Advaita Vedanta (2)

ShravNa, Manana, NidhidhyAsana. [adattamento da I Discorsi di Sri Chandrasekarendra Saraswati] L’analisi mentale dell’Upadesha (insegnamento) attraverso la riflessione costante è l’esercizio detto Manana. Successivamente, quando non esiste più necessità e scopo per ulteriore…

-

Mente, apprendimento e meditazione nell’Advaita Vedanta. La Mente e la funzione dei Mahavakya. (1)

La mente, che è chiamata ‘organo interno’ (antaHkaraNam), è indicata con quattro nomi in base alle rispettive funzioni: manas, buddhi, chittam e ahamkAra. La funzione del pensiero è conosciuta come manas, che designa…

-

Il Nodo del Cuore nelle Upanishad

[di Stephen Cross, Temenos Academy Review 12 (2009), traduzione e adattamento Beatrice Polidori] Infatti, colui che conosce il Brahman Supremo diventa Brahman stesso . . . Liberato dai nodi del luogo segreto, diventa…