Kundalini yoga, un articolo da Etudes Traditionnelles, di René Guénon

Più volte abbiamo avuto occasione di occuparci delle opere di Arthur Avalon (sir John Woodroffe) consacrate ad uno degli aspetti meno noti delle dottrine indù. Intendiamo riferirci al « Tantrismo » (cosi chiamato perché si basa su trattati designati genericamente tantra), il quale, molto più vasto e meno delimitato di quel che abitualmente si ritiene, è stato sempre quasi del tutto accantonato dagli orientalisti, sia per difficoltà di comprensione, sia per i pregiudizi che da questa incomprensione direttamente derivano. La principale forse tra queste opere, intitolata The Serpernt Power, è stata rieditata di recente non ci proponiamo di farne un’analisi, cosa praticamente impossibile e d’altronde di scarso interesse (per i nostri lettori che conoscono l’inglese è preferibile riportarsi direttamente al libro, di cui potremmo dare soltanto un’idea incompleta), bensì di precisare, il vero significato dell’argomento trattato, senza imporci di seguire l’ordine in cui le questioni sono esposte.

Anzitutto dobbiamo dire che non possiamo concordare interamente con l’autore sul significato fondamentale del termine yoga (letteralmente «unione»), che non si può capire se non lo si applica essenzialmente al fine ultimo di ogni «realizzazione»; a ciò egli obbietta che una questione di unione può porsi soltanto fra due esseri distinti mentre jīvatmā in realtà non è affatto distinto da Paramātmā: cosa perfettamente esatta. In effetti però, quantunque l’individuo non si distingua dall’Universale se non in modo illusorio, non bisogna dimenticare che è a partire dall’individuo che inizia necessariamente ogni « realizzazione » (altrimenti quest’ultima parola non avrebbe nessuna ragion d’essere) ed è rispetto all’individuo che questa presenta l’apparenza d’una « unione », mentre, per la verità, essa non è affatto qualcosa « che dev’essere effettuata », ma soltanto una presa di coscienza di «ciò che è », cioè dell’« identità suprema ».

Un termine come yoga esprime dunque l’aspetto che le cose assumono se viste dal lato della manifestazione, ed è evidentemente illusorio allo stesso titolo della manifestazione stessa; è inevitabile che ciò accada in tutte le forme di linguaggio, in quanto queste appartengono al dominio della manifestazione individuale; ma basta averne coscienza per non essere indotti in errore dalla loro imperfezione, né essere tentati di vedervi l’espressione di un « dualismo » reale. È solo secondariamente e per estensione che questo stesso termine yoga può essere applicato all’insieme dei diversi mezzi messi in opera per ottenere la «realizzazione», mezzi esclusivamente preparatori, ed ai quali la parola «unione», in qualsiasi modo intesa, non può propriamente convenire; tutto ciò d’altronde non infirma minimamente l’esposizione in questione perché, se si fa precedere il termine « yoga » da una determinazione che ne distingua diversi tipi, è evidente ch’esso è impiegato per designare i mezzi, questi soli molteplici, di contro al fine necessariamente identico in tutti i casi.

Il tipo di yoga in causa qui si riallaccia al cosi detto Laya-Yoga, che consiste essenzialmente in un processo di « dissoluzione » (laya), cioè di riassorbimento nel nonmanifestato dei diversi elementi costitutivi della manifestazione individuale, riassorbimento che si effettua gradualmente secondo un ordine rigorosamente inverso a quello di produzione (arishtī) o di sviluppo (prapansha) di questa stessa manifestazione. Gli elementi o princìpi in questione sono i tattva enumerati dal Samkhya come produzioni di Prakriti sotto l’influenza di Purusha: il « senso interno » cioè il « mentale » (Manas), unito alla coscienza individuale (ahankāra) e tramite questa all’intelletto (Buddhi o Mahat); i cinque tanmātra o essenze elementari sottili; le cinque facoltà di sensazione (jnanendrya) e le cinque facoltà d’azione (karmendrya) infine i cinque bhūta o elementi corporei. Ogni bhūta, con il tanmātra corrispondente e con le facoltà di sensazione e d’azione che da questo derivano, viene riassorbito in quello che immediatamente lo precede nell’ordine di produzione, di modo che l’ordine di riassorbimento risulta il seguente:

1. la terra (prithvi), con la qualità olfattiva (gandha), il senso dell’odorato (ghrāna) e la facoltà di locomozione (pāda);

2. l’acqua (ap), con la qualità del sapore (rasa), il senso del gusto (rasana) e la facoltà di prensione (pani);

3. il fuoco (tejas), con la qualità visiva (rūpa), il senso della vista (chakshus) e la facoltà di escrezione (pāyu);

4. l’aria (vāyu) con la qualità tattile (sparsha), il senso del tatto (twach) e la facoltà generativa (upastha);

5. l’etere (ākasha) con la qualità sonora (shabda), il senso dell’udito (shrotra) e la facoltà della parola (vāch);

infine, all’ultimo stadio, tutto è riassorbito nel « senso interno » (manas), cosicché tutta la manifestazione individuale si trova ridotta al suo primo termine e concentrata in un punto al di là del quale l’essere passa in un altro dominio. Tali sono dunque i sei gradi preparatori che dovranno essere successivamente essere attraversati da colui che segue questa via di « dissoluzione », affrancandosi cosi gradualmente dalle diverse condizioni limitative dell’individualità, prima di raggiungere lo stato sopraindividuale dove, nella Coscienza pura (Chit), totale ed informale, potrà essere realizzata l’unione effettiva con il Sé supremo (Paramàtmà), unione il cui risultato immediato è la « Liberazione » (Moksha).

Per una buona comprensione di quanto segue, è importante tenere sempre presente la nozione dell’analogia costitutiva fra « Macrocosmo » e « Microcosmo » in virtù della quale tutto ciò che esiste nell’Universo si trova anche in certo modo nell’uomo, concetto espresso nel Vishwasāra tantra in questi termini: « Ciò che è qui è là, ciò che non è qui non è in nessun luogo» (yadihāsti tad anyatra, yan nē basti ria tat kwashit). Bisogna aggiungere che a causa della corrispondenza fra tutti gli stati dell’esistenza, ciascuno di essi contiene in qualche modo in sé un riflesso di tutti gli altri, il che consente per esempio di «situare» nel dominio della manifestazione grossolana, considerata sia nell’insieme cosmico, sia nel corpo umano, «regioni» corrispondenti a modalità diverse della manifestazione sottile, nonché a tutta una gerarchia di «mondi» che rappresentano altrettanti gradi diversi nell’esistenza universale.

Ciò detto, è facile capire che vi siano nell’essere umano dei «centri» rispettivamente corrispondenti ad ognuno dei gruppi di tattwa da noi enumerati, e che questi centri, benché appartenenti essenzialmente alla forma sottile (sukskmasharīra) possano in un certo senso essere « localizzati » nella forma corporea o grossolana (sthūla-sharīra) o, per meglio dire, esser messi in rapporto alle diverse parti di quest’ultima, dato che queste «localizzazioni sono soltanto un modo di esprimere corrispondenze del genere di quelle da noi citate, corrispondenze che d’altronde implicano realmente un legame speciale fra un determinato centro sottile ed una determinata porzione dell’organismo corporeo. È per questa ragione che i sei centri in questione vengono riferiti alle divisioni della colonna vertebrale, chiamata Merudanda perché costituisce l’asse del corpo umano cosi come dal punto di vista « macrocosmico » il Mēru è «l’asse del mondo»: i cinque primi corrispondono rispettivamente, nel senso ascendente, alla regione coccigea, sacrale, lombare, dorsale e cervicale, il sesto alla parte encefalica del sistema nervoso centrale; ma sia ben chiaro che essi non sono affatto centri nervosi nel senso fisiologico della parola, e tanto meno si deve assimilarli a diversi plessi come certuni hanno avuto la pretesa di fare (cosa d’altronde in formale contraddizione con la loro « localizzazione » all’interno della colonna vertebrale stessa), in quanto non si tratta di un’identità, ma semplicemente di una relazione fra due ordini distinti di manifestazione, relazione del resto più che giustificata dal fatto che è appunto tramite il sistema nervoso che si stabilisce una delle relazioni più dirette fra stato corporeo e stato sottile.

Analogamente, i « canali » sottili (nodi non sono affatto nervi come non sono vasi sanguigni; sono per cosi dire le « linee direzionali seguite dalle forze vitali ». Di tali «canali » i tre principali sono: sushumnâ che occupa la posizione centrale, poi idâ e pingâlâ rispettivamente nâdî di destra e di sinistra, la prima femminile o negativa, la seconda maschile o positiva, corrispondenti quindi ad una « polarizzazione » delle correnti vitali. Sushumnā è «situata» all’interno dell’asse cerebrospinale, e si estende fino all’orificio che corrisponde alla corona della testa (Brahmarandhra); idâ e pingâlâ sono all’esterno di questo stesso asse, intorno a cui si intersecano in una specie di doppia rotazione elicoidale, per giungere rispettivamente alle due narici di destra e di sinistra, in modo da trovarsi in rapporto con la respirazione alternata dell’una e dell’altra narice. I centri di cui abbiamo parlato si trovano lungo il percorso di sushumnā o meglio nel suo interno (in quanto essa viene descritta come tale da racchiudere altri due « canali » concentrici più tenui chiamati vajrâ e chitrâ); e poiché la stessa sushumnâ viene « localizzata » nel canale midollare è evidente che non si può in alcun modo trattare di organi corporei.

Tali centri vengono chiamati « ruote » (chakra), e descritti come « loti » (padma), ciascuno dei quali fornito di un numero determinato di petali (che irraggiano nell’intervallo compreso fra vajrâ e chitrâ, cioè all’interno della prima ed intorno alla seconda). I sei chakra sono:

1. mûlâdhâra, alla base della colonna vertebrale;

2. swàdhisthàna, corrispondente alla regione addominale;

3. mani-para, alla regione ombelicale;

4. anàhata, alla regione del cuore;

5. vishuddha, alla regione della gola;

6. âjnâ , alla regione che si trova fra gli occhi, cioè al «terzo occhio»;

alla sommità del capo infine, intorno al brahma-randhra, c’è un settimo «loto» sahasrāra o « loto a mille petali », non più citato nel numero dei chakra perché, come vedremo in seguito, in quanto « centro di coscienza », si riferisce ad uno stato che è al di là dei limiti dell’individualità.

Secondo le spiegazioni fornite dalla meditazione (dhyâna), ciascun « loto » porta nel pericarpo il yantra o simbolo geometrico del bhûta corrispondente, in cui si trova il bîja-mantra di quest’ultimo, sorretto dal suo « veicolo » simbolico (vâhana); ivi risiede anche una « deità » (dèvâta) accompagnata da una shakti particolare.

Le « deità » che presiedono ai sei chakra, e che altro non sono se non le «forme di coscienza» attraverso le quali l’essere passa agli stati corrispondenti, sono rispettivamente in ordine ascendente,

1) Brahmâ,

2) Vishnu,

3) Rudra,

4) Isha,

5) Sadâshiva

6) Shambu,

i quali, dal punto di vista « macrocosmico » risiedono nei sei «mondi » (loka) gerarchicamente sovrapposti:

1) Bhurloka;

2) Bhuvaloka,

3) Swarloka,

4) Janaloka,

5) Tapoloka

6) Mahaloka;

a Sahasrāra presiede Paramashiva, la cui dimora è il Satyaloka; dimodoché tutti questi mondi presentano una corrispondenza con i «Centri di coscienza» dell’essere umano, secondo il principio d’analogia da noi precedentemente indicato. Inoltre, ognuno dei petali dei diversi « loti » porta una delle lettere dell’alfabeto sanscrito, o forse sarebbe più esatto dire che i petali sono le lettere stesse.

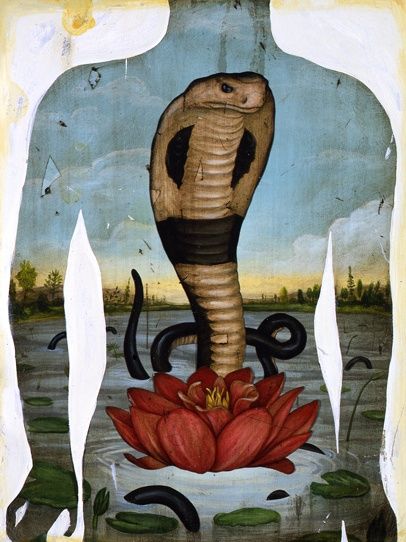

Kundalini è un aspetto della Shakti intesa come forza cosmica: anzi, è questa forza stessa, considerata nell’essere umano, ove agisce come forza vitale; il suo nome, Kundalini, sta appunto a rappresentare che essa è attorcigliata su se stessa a guisa d’un serpente, ed inoltre le sue manifestazioni si svolgono sotto forma d’un movimento a spirale a partire da un punto centrale che ne è il «polo». L’«attorcigliamento » simboleggia uno stato di riposo, quello di un’energia « statica » da cui procedono tutte le forme di attività manifestata; in altri termini, tutte le forze vitali più o meno speciali che costantemente si trovano in azione nell’individualità umana, sia nella modalità corporea che in quella sottile, altro non sono se non aspetti secondari di questa stessa shakti, la quale in se stessa, in quanto kundalini, rimane immobile nel « centro-radice » (mûlâdhâra), come base e supporto di tutta la manifestazione individuale. Quando invece viene « risvegliata », essa si srotola e si muove in direzione ascendente, riassorbendo in se stessa le diverse shakti secondarie a mano a mano che attraversa i centri di cui abbiamo parlato, fino ad unirsi finalmente a Paramashiva nel « loto a mille petali » (sahasrâra).

La natura di kundalini viene descritta come luminosa (jyotirmayi) e sonora (shabdamayî o mantramayî) ad un tempo; è risaputo che la « luminosità » viene considerata come caratteristica dello stato sottile, mentre è nota d’altra parte la funzione primordiale del suono nel processo cosmogonico, nonché la stretta relazione fra suono e luce. Non possiamo dilungarci qui sull’assai complessa teoria del suono (shabda) e delle sue diverse modalità (para o non manifestata, pashyanti e madhyamâ, entrambe appartenenti all’ordine sottile, ed infine vaikhari, che è la parola articolata); teoria su cui riposa tutta la scienza dei mantra (mantra-vîdyâ); faremo però osservare che è con essa che si spiega non soltanto la presenza dei bija-mantra degli elementi all’interno dei «loti», ma anche quella delle lettere sui loro petali. È fuori causa in effetti che nella fattispecie non si tratta delle lettere in quanto caratteri scritti e tanto meno dei suoni articolati percepiti dall’orecchio; ma che queste lettere sono riguardate come bija-mantra o « nomi naturali » di tutte le attività (kriya) connesse con il tattwa del centro corrispondente, o come espressione, in suono grossolano, dei suoni sottili prodotti dalle forze costituenti queste attività.

Kundalini, finché permane in stato di riposo, risiede nel muladhara chakra localizzato alla base della colonna vertebrale, che è la radice (mula) di sushumnâ e di tutte le nâdî. Ivi è il triangolo (trikona) chiamato traipura residenza della shakti (shakti-piyha); quest’ultima è attorcigliata tre volte e mezza intorno al linga simbolico di Shiva, designato come swayambhu, il quale ricopre con la sua testa il Brahma-dwâra, cioè l’entrata di sushumnâ.

Vi sono altri due linga, uno (banâ) nell’anàhata-chakra e l’altro (itara) nell’âjnâ-chakra; essi corrispondono ai principali « nodi vitali » (granthis) l’attraversamento di ognuno dei quali si può dire costituisca un «punto critico» nel processo di Kundalini-Yoga; ed in fine ve n’è un quarto (Para) nel sahasrâra, residenza di Paramashiva.

Una volta « risvegliata » da pratiche appropriate che non stiamo a descrivere, Kundalini penetra all’interno di sushumnâ , e nel corso di questa ascesa « attraversa » successivamente i diversi « loti » che al suo passaggio sbocciano; cosi, raggiunti gradualmente i vari centri, essa, come abbiamo già detto, riassorbe in sé i diversi princìpi della manifestazione individuale inerenti ai vari centri, i quali ricondotti cosi allo stato potenziale, vengono trascinati nel suo movimento verso il centro superiore. Sono questi altrettanti stadi del Laya-Yoga: ad ognuno di essi corrisponde anche l’ottenimento di certi poteri (siddhis) partcolari i quali, si badi bene, non hanno niente a che fare con l’essenziale: su ciò non si insisterà mai abbastanza data la tendenza generale degli occidentali ad attribuire a questo genere di cose, come d’altronde a tutto ciò che è « fenomenico », un’importanza che in realtà non hanno e non possono avere. Come giustamente fa osservare l’autore, lo Yogi (o per essere più esatti colui che si trova sulla via per diventarlo) non aspira al possesso di alcuno stato condizionato, fosse pure uno stato superiore o « celeste » o anche più elevato, bensì unicamente alla «liberazione»; a maggior ragione egli non può dare importanza a « poteri » il cui uso si riferisce interamente al dominio della manifestazione più esteriore. Chi ricerca tali « poteri » per se stessi, e che ne fa lo scopo del suo sviluppo invece di vedervi dei risultati semplicemente accidentali, non sarà mai un vero yogi, perché essi costituiranno per lui un ostacolo invalicabile che gli impedirà di continuare a seguire la via ascendente fino al suo termine ultimo; tutta la sua realizzazione consisterà dunque soltanto in talune estensioni dell’individualità umana, risultato di valore assolutamente nullo nei confronti del fine supremo. I « poteri » in questione non devono essere considerati se non come segni indicanti che l’essere ha effettivamente raggiunto tale o tal’altro stato: se si vuole si tratta di un mezzo esteriore di controllo; ma ciò che realmente importa, a qualunque stadio, è un certo « stato di coscienza » che, come abbiamo visto, è rappresentato da una deità (dēvâta) a cui l’essere si identifica a questo grado di realizzazione; ed anche questi stati hanno valore solo a titolo di graduale preparazione all’« unione » suprema che con essi non ha alcuna comune misura, come in effetti non può esservene fra il condizionato e l’incondizionato.

Non è qui il caso di ripetere l’enumerazione dei centri che corrispondono ai cinque bhuta (che si riferiscono ai diversi gradi della manifestazione corporea) e delle loro rispettive localizzazioni: nel passaggio dall’uno all’altro, ogni gruppo di tattwa viene «disciolto» nel gruppo immediatamente superiore, in modo che il più grossolano viene riassorbito nel più sottile (sthulānām sūkshme layah). Per ultimo viene âjnâ chakra, in cui sono i tattwa sottili dell’ordine mentale, e nel cui pericarpo si trova il monosillabo sacro OM; questo centro è chiamato cosi perché in esso viene ricevuto dall’alto (cioè dal dominio sopraindividuale) il comando (âjnâ ) del Guru interiore cioè di Paramashiva. La localizzazione di questo chakra è in rapporto diretto con il « terzo occhio » che è poi « l’occhio della conoscenza » (jnāna cha-kshus); il centro cerebrale ad esso corrispondente è la ghiandola pineale, che non è affatto la «sede dell’anima» come vorrebbe la concezione veramente assurda di Cartesio, ma che ha tuttavia una funzione particolarmente importante come organo di connessione con le modalità extra-corporee dell’essere umano. Come abbiamo spiegato altrove, la funzione del terzo occhio è essenzialmente in rapporto con il «senso dell’eternità » e con la restaurazione dello stato primordiale (del quale abbiamo a più riprese

segnalato il rapporto con Hamsa, nelle cui spoglie si dice che Paramashiva si manifesti in questo centro); lo stadio di realizzazione corrispondente all’ājnā chakra implica dunque la perfezione dello stato umano, ed ivi si trova il punto di contatto con gli stati superiori a cui si riferisce tutto ciò che è al di là di questo stadio.

Al di sopra di âjnâ si trovano due chakra secondari denominati mana e soma e nel pericarpo stesso di sahasrāra c’è ancora un «loto» a dodici petali contenente il supremo triangolo kāmakalā dimora della shakti. Shabdabrahma, cioè lo stato «causale » e non manifestato del suono (shabda), è rappresentato da Kāmakalā, «radice» (mula) di tutti i mantra, la quale ha la sua corrispondenza inferiore (che può essere considerata il suo riflesso in rapporto alla manifestazione grossolana) nel triangolo Traipura del mūlādhara. Non è possibile addentrarci in descrizioni cosi complesse come quelle fornite per i diversi centri della meditazione, e che in gran parte si riferiscono alla mantra-vidyà, e nemmeno fare l’enumerazione delle diverse shakti particolari le cui « sedi » si trovano fra âjnâ e sahasrāra . Per finire, sahasrāra è denominato shivasthāna, in quanto residenza di Parama-shiva, in unione alla suprema Nirvana Shakti, « madre dei tre mondi »; si tratta della « dimora della beatitudine » ove si realizza il « Sé » (At-mā). Colui che veramente e pienamente conosce sahasrāra è affrancato dalla « trasmigrazione » (samsāra) perché avendo infranto, appunto mediante questa conoscenza, tutti i legami che ve lo trattenevano, è pervenuto da quel momento allo stato di jìvanmukta.

Termineremo con un’osservazione, che riteniamo non sia mai stata fatta, circa la concordanza dei centri di cui abbiamo parlato con le Sefìroth della Cabbala, le quali, come ogni cosa, devono necessariamente avere una corrispondenza nell’essere umano. Si potrebbe obbiettare che le Sefìroth sono in numero di dieci mentre i sei chakra e sahasrāra formano un totale di sette; ma questa obbiezione cade se si osserva che nella disposizione dell’«albero sefirotico» vi sono tre coppie disposte simmetricamente sulle colonne di destra e di sinistra, di modo che l’insieme delle Sefìroth è in definitiva ripartito in sette livelli diversi; prendendo in esame la loro proiezione sull’asse centrale o « colonna del centro », la quale corri-sponde a sushumnâ (mentre le due colonne laterali possono essere messe in relazione con idâ e píngala) si è quindi ricondotti al settenario.

Cominciando dall’alto, l’assimilazione di sahasrāra , «localizzato» alla corona della testa, con la sefìroth suprema non presenta difficoltà alcuna, anzi il suo nome kether significa appunto « corona ». Troviamo quindi la coppia Hokmah e Binah, la quale corrisponde ad âjnâ , e la cui dualità potrebbe anche essere rappresentata dai due petali di questo « loto »; esse d’altronde hanno per «risultante» «Daath», cioè la «Conoscenza», ed abbiamo visto che la « localizzazione » di âjnâ si riferisce anche all’«occhio della Conoscenza». La successiva coppia, cioè Hesed e Geburah, può essere messa in relazione, secondo un simbolismo molto diffuso che riguarda gli attributi di « Misericordia » e di « Giustizia », con le due braccia; queste due sefìroth dovranno dunque esser sistemate alle due spalle, e quindi al livello della regione gutturale corrispondente cioè a vīshuddha. Quanto a Thifereth, la sua posizione centrale si riferisce manifestamente al cuore, il che implica una corrispondenza immediata con anāhata. La coppia Netsah – Hod troverà il suo posto alle anche, punti d’attacco delle estremità inferiori, analogamente a Hesed e Geburah punti d’attacco delle superiori; orbene, le anche sono al livello della regione ombelicale, quindi di manipūra. Per quanto riguarda infine le due ultime sefiroth pare si debba far intervenire, un’interversione in quanto Jesod nel suo vero significato è il «fondamento », il che corrisponde esatta-mente a mūlādhāra. Occorrerebbe dunque assimilare Malkuth a swādhishtāna come il significato dei nomi sembra giustificare, poiché Malkuth è il « Regno » e swādhishtāna significa letteralmente la «dimora propria» della shaktī.

Pur nella lunghezza di questa esposizione non abbiamo potuto che delineare taluni aspetti d’un soggetto veramente inesauribile, e tuttavia speriamo di aver potuto apportare utili chiarimenti a coloro i quali vorranno approfondirne lo studio.

René Guénon (traduzione di T. Masera)

Da Etudes Traditionnelles, fascicolo di ottobre-novembre 1933.