Il Suono dell’India. Notturni indiani.

Un non-diario di viaggio

Il Suono che disegna lo spazio.

Mataji, hai ascoltato i Mantra nel tempio? Mi chiede un uomo molto educato e gentile, come si chiede ai turisti religiosi. Certo amico mio, sono stata nei templi e ho ascoltato i mantra e gli sloka, ma qui il Suono è ovunque ci si trovi. Ci affacciamo sulla strada trafficata dell’ora dopo il tramonto, quando la curva a gomito che porta ad Assi Ghat diventa un unico ingorgo fermo, avvolto nella nota costante e variegata dei clacson spinti al massimo volume. Sembra che il mondo sia contenuto e stabilito in quel Suono potente, inutile, autonomo, concreto, immobile. Ji, lo senti? qui ovunque ogni essere sta alzando il proprio suono al cielo, ogni cosa canta, ogni cosa suona. Accade perché l’anima di questa città è rivolta verso l’alto, e la sua stessa urgenza di salire, di espandersi e risuonare, grida: io sono! Jay Ram! E’ il suono stesso dei viventi, più potente del respiro, da cui il respiro proviene. Prima di tutto, esistere è questo innalzarsi in suono, essere. Ovunque qui risuona il Naad, che proviene spontaneamente dal vivente, e in ogni dove risuona senza sosta. Senza limite e senza inibizione, di diritto divino, di ogni cosa che è: perché è suono al suo nascere. Così sente uno yogi, così vede uno yogi questa città santa, Ji. Hai ragione Mataji, non l’avevo mai pensato, è proprio così.

Quando sono arrivata a Varanasi, salita sul taxi, appena l’auto è entrata nel gorgo del traffico cittadino, in mezzo al clangore dei clacson, finalmente mi sono addormentata. Cullata dal Suono, finalmente arrivata, dondolata nel traffico, nel fiume di uomini mezzi e animali, portata lentamente verso casa, circondata dalla fanfara del mondo, festante e indifferente, per me sola e per tutti.

Le vie gremite, percorse a piedi, insegnano che non puoi controllare il traffico, non puoi controllare il mondo esterno, che si assiepa in ordine eterogeneo attorno, disordine efficiente, costante, imprevedibile. Allora, amico mio che cammini accanto, puoi solo controllare te stesso. Camminare qui è la meditazione costante, quotidiana, quella che vale mille esercizi fatti nel chiuso della propria stanza, che mai insegneranno a sentire l’unità dove tutto scorre e suona, dove si agita il tuono roboante. Lasciarti guidare dall’onda guardandola appena, con attenzione, ma senza panico, senza oggetto, senza ordine precostituito. Guarda solo i tuoi passi, portati alla tua meta senza esitare, il mondo attorno è un magma di energia che suona e passa, che poi si riaddensa, si blocca, ti lascia, ne esci, prosegui, un passo dopo l’altro, sospinto e contrastato, ma senza mai pensare che esista un mezzo più semplice e veloce, o un ordine più efficiente e sistematico, che abitare con grazia tutti, visibile e invisibili, lo stesso spazio, dove nessuno si urta.

La vita è sacra, il traffico indifferente si ferma quando un bambino bello e innocente come un Krisna di porcellana scivola dalle braccia della madre fuori dal tuktuk. Tutto grida di fermarsi. Il bambino ha la bocca e gli occhi sgranati, le braccia allargate, ha fermato da solo il mondo intero, al centro di una spirale di mezzi che si torcono attorno alla sua figurina azzurra, delicata. Rientra nel suo mezzo, il mondo ricomincia a girare. La famiglia bovina avanza tra le auto in coda, in mezzo all’arteria principale, a mezzogiorno, lentamente: il toro, davanti, fa strada tra le macchine in coda, la vacca indietro di alcuni metri, prudente, che aspetta con il vitello, il toro si ferma e si gira, le fa cenno di attraversare, loro lo raggiungono sicuri, e così, una corsia alla volta, attraversano e vanno per la loro strada, non c’è differenza tra il loro comportamento e quello di una famiglia umana, nessuno è diverso dal Sé, e si vede senza altro bisogno. Nemmeno un cane viene urtato sotto i miei occhi, in due mesi. Nell’apparente pericolo, dove non sembrano esserci regole, nessuno ferisce un innocente, tutti si si impegnano oltre il possibile per schivare anche il minimo inconveniente, salendo a lato, a tracollo, a caracollo, in strade piccole come i nostri vicoli antichi, abitate da facce antiche e strette, calde, afose, scalze e tra gli sguardi acuti… In ogni vivente abita Iswara e il suo sguardo.

Il Suono che attraversa il tempo.

Assisa come una regina delle favole orientali, proveniente da un tempo senza data e da un luogo sotterraneo tra le fogne della metropoli, una notte ho visto sfilare su un risciò una donna in un sari di tessuto trasparente e decorato di lustrini e specchi. Sola, brillava sulla rada gente mesta e sinistra della notte, muovendo il velo con la sapienza che ripeteva un codice di significati scolpiti nella memoria del mondo. Come se fosse sollevata dal piano degli eventi, la sua quasi danza di movenze e richiami, di gesti sprezzanti e esatti, magnifici, illuminava di bagliore e regalità la notte, indifferente. Una regina della notte, diretta dal suo facoltoso amante, esibiva al cielo e ai pochi passanti la sua bellezza e le sue movenze seducenti, come chi concede una benedizione non richiesta e non meritata, come se la folla la stese acclamando, come se piovessero fiori dal cielo al suo passaggio e monete d’oro. Spandeva dignità e controllo ferreo, bagliori, civetteria, teatro e silenziosamente l’essenza dei canti Thumri delle cortigiane che anelavano all’amante divino, mentre la notte si stendeva attorno e si richiudeva al suo passaggio, e il mondo sparuto che l’aveva vista, di più non poteva domandare. La notte che vedo scendere dal balcone della via più trafficata, sopra i negozi, scendere sui suoni e spegnerli nell’ovatta umida di odori, aprire il vasto spazio sotto di me e sui tetti, elementare, denso e odoroso, dove tutto tace e si distende, si incunea nelle case spente, nei vicoli, e nel mondo dove il suono aveva addensato di giorno tutte le forme e adesso le ritira, nel sonno, nell’attesa dell’alba, nella tremenda notte, nell’amore che assale vedendo allargare il cielo dentro lo spazio terreno della città, nelle sue vecchie strade e architetture, nel ventre caldo del suo corpo notturno, consapevole del suo stesso persistere…

La notte, a casa, il musicista nel palazzo accanto continua a cantare ogni sera il gemito malinconico delle donne di piacere e dei mistici, accompagnato dal suo Harmonium, dopo una giornata trascorsa a insegnare i rudimenti dell’arte musicale agli studenti che lo raggiungono a casa. A volte ha degli ospiti con cui si intrattiene in sangeetam, in lunghe sessioni di canto in cui si alternano gli interpreti in una gara di precisione al microtono ed espressione del raga, un gioco informale, interrotto dalle chiacchiere e dal chai, ma sempre esatto. Una notte anche Sushila, la mia padrona di casa, canta. Scriveva Tabucchi, mi pare, che la notte indiana è una donna che canta dalla sua cucina, illuminata da una luce fioca mentre la sua voce sale per le viuzze immerse nell’oscurità, come un richiamo senza tempo, armonico e sensuale, materno e sconosciuto. E’ vero, questo canto è il Darshan dell’India, quando ascolti la voce salire dal lucernario alle undici di sera, quando tutto sembra già spento, ma tutti ascoltano all’improvviso quella voce che si allunga serpentina tra i vicoli, la sua bellezza, la bellezza invisibile di Madre India che commuove, che profuma e lenisce, che raccoglie i cuori come un filo su cui ognuno dispone il suo e pensa Jay Ma…

La città della tremenda notte di Kipling si distendeva sulle terrazze di notte, coperte dal calore della sera estiva.

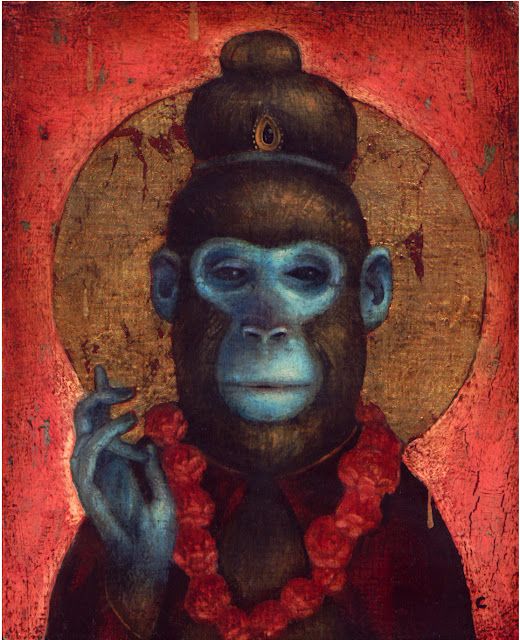

Sono stata invitata sulla terrazza del tetto di una vecchia casa di sacerdoti, città vecchia, vecchia come il mondo. Mi hanno invitato per il “program” domenicale, che consiste in canti e danze, insieme alla famiglia allargata, circa una trentina di persone, alla fine. Tre gitane, due blu come pitonesse e una viola come i lampi d’estate e un suonatore di pancavaj. Le pitonesse cantano e arriva gente. Niente a che vedere con i bhajan pop moderni, questa è roba trance originale, tribale, a voce levata e ritmo crescente. Poi una delle pitonesse si alza e incomincia a ballare. Sono quelle che gli inglesi chiamavano Nutch girl, le danzatrici girovaghe, che intrattengono le feste e gli ospiti. Finalmente le vedo. Girl che hanno circa l’età mia, per intenderci. Il loro colore è il blu e le sue gradazioni, secondo me per parentela con i serpenti primitivi. Sono ovviamente streghe e cantano le gesta e gli amori degli dei e degli eroi. Chissà dove vivono, e penso a quelle casette di fango che vedo in giro. Anche la casa dei bramini è molto diversa da come si immagina. Ma essere accolta qui, come una di famiglia, in questa enorme famiglia, distesa sui tappeti in terrazza, fa comprendere molte cose. Poi incominciano a girare soldi per le pitonesse, mentre il canto continua a salire, crescente, allusivo, sacro e popolare. Si devono dare due carte, non importa il taglio, e loro ti fanno una benedizione con i soldi offerti. La cognizione del denaro qui è tutta diversa, più magica che materialista, più di relazione che di distanza. Ma mentre penso a questo e a come gli europei abbiano distrutto i popoli gitani, si alza a danzare una figura inaspettata. Quella che a prima vista era una tranquilla matrona dalla corporatura molto robusta e scura, di madre antica e tellurica. Ma balza in piedi e ualà, ha i sonagli alla caviglie, è una danzatrice. Incomincia a saltare a piedi pari, le gambe allagate e le braccia in alto. Pochi balzi, ma resto a bocca aperta: è Baubo, o Lajja devi, come su chiama qui. Chiaramente è ben coperta, ma la figura è chiara e distinta.

Poi, le signore si alzano a turno e tutte ballano, una a una, i soldi benedicono la danzatrice di turno e finiscono nella sacca miracolosa delle pitonesse. Anche io sono invitata a ballare, Tandava dance, mi dicono e io improvviso un Tandava come posso. Mi benedicono con dei soldi, che vanno alle pitonesse e mi dicono che dovrò ballare a Shivaratri.

Discendo in strada alla fine della serata, è tarda ora, e nei vicoli stanno rientrando le famiglie, i bambini scalzi, le donne che sono scese a chiamarli per rincasare. E quei volti innocenti, questa purezza naturale e tranquilla, ordinata, educata, serissima e festosa, come fosse il profumo di infanzia perfetta e troppo lontana, questa cosa che “non è questo e non è quello” – come avevano ben compreso i filosofi antichi – che colpisce al cuore, ti fa respirare amore e ogni respiro dice amore, amore che è uguale al respiro, a tutto ciò che attraversa il campo visivo, alla strada, ai piccoli piedi scuri e le faccine intelligenti e scaltre che si affrettano verso casa di notte, tutto sembra essere solo amore. Mai mi sono sentita così al sicuro, tra tanta innocenza, esposta, spavalda, evidente, indifferente e senza paura.

Il suono che circonda il Sacro. La notte di Shivaratri.

Shivaratri è per il popolo hindu la festa del matrimonio di Shiva e Parvati. E’ da giorni che per le strade si celebrano matrimoni, con amplificatori che diffondono le note delle hit di bollywood del momento. Quasi nemmeno si riesce a distinguere un matrimonio dall’altro, è la vigilia di Shivaratri e gli amplificatori incominciano a diffondere ritmi sempre più frenetici e festosi, ma i cortei sono molto più gremiti e le urla di augurio sono invece immancabilmente Har Har Mahadev… E’ la febbre della festa che sta contagiando le strade, la gente incomincia con largo anticipo a riversarsi dove si canta, si percuotono grandi tamburi e si fa festa per le nozze del Dio. Ascoltando il suono della festa provenire dalla strada, attendo di scendere anche io per celebrare il Più Grande tra gli Dei, come Cenerentola in attesa spasmodica di entrare al ballo. Poi si fa il giorno, preparo le tuniche più pulite e stirate che ho e mi incammino verso il tempio che mi ha adottata alcune settimane prima. Lì sono stata coperta di fiori, invitata a casa dei sacerdoti, mi è stato dato da benedire il primogenito e altri onori inaspettati che seriamente ti dicono: questa è la via, qui sei questo, ciò che sei, il resto non c’è.

Perché ovunque, prima di adesso, ho parlato del sacro nella lingua madre di questo corpo, ma comunicare è entrare in comunione, l’origine della comunicazione è a monte del comunicare e a quel fine tende. L’origine della parola è quel Suono inudito che precede tutte le lingue, con cui entri in risonanza, e ti riconosci, perché suona come l’amore, racconta chi davvero sei. Non capita, ma il parlare si dovrebbe ridurre al solo dialogo possibile, alla sola biunità esistente, con il divino, alla sola intelligenza e sola mente di tutti gli esseri. Così che gli esseri, i molti, i mortali e i loro morti scompaiano, come illusioni e rifrazioni dell’unico inter-locutore, la sola voce interiore. O dell’unica Parola, Verbo, Vak, che è Madre di tutti. Non vi sia soggetto o parola. Soggetto e parola, Shiva e Shakti corrispondono: comunicano. Questo sia il vero Comunicare, comunione. Sono appunti scritti di getto, che ritrovo nel mio quaderno di quei giorni.

C’è dunque una lingua solo cantata che serve a parlare non con gli uomini, ma solo con Dio, e di Dio, per la quale non serve apprendere la grammatica perché non è inteso che si debba usare per scrivere qualcosa e comunicare in senso ordinario. Come si può ancora ascoltare, così si canta. Il suono è l’essenza di quella lingua e delle composizioni che hanno messo in frasi un senso ispirato, conferito di ritmica e tono, nella sua stessa espressione. Ogni tentativo di divulgare e riprodurre è manierismo, e come ogni copia d’arte, come l’artista che cerca di dipingere oggi con gli stilemi dell’arte classica, come un mobile in stile, come un concetto di eleganza superato è pesante e privo di autenticità e di bellezza, che splendono invece nell’originale, che è Suono, ascolto, trance e controllo. Diceva Sri Chandrasekharendra che è nel canto dei Veda che i Veda si tramandano e solo nell’apprendimento mnemonico, che si sviluppa con l’ascolto. Che il suono degli inni, al di là del loro significato, pur imaginifico e meraviglioso, è una potenza al di là di esso, molto oltre la struttura grammaticale, oltre perfino alle immagini che evoca. Il suono è la Potenza pura su cui si è proiettata la visione, e si dovrebbe perciò recitare solo a voce alta l’innologia vedica perché il suono purifichi l’etere, lo spazio esterno e interno, aprendolo con la sua stessa potenza: il suono è forma dell’etere stesso, che con il suono, l’onda, si apre. Suoni, ritmi, accenti, pronuncia, respirazione, ecc sono come altrettanti flussi pranici che si devono unire nell’esperienza sonora, che unitaria manifesta la sua potenza ascendente. E spingendo verso l’alto, purifica. Perciò si dice che questo canto purifica, perché è la sua potenza interna che ascende e ascendere è purificare. A nulla vale un uso differente di una lingua Sacra, se non la sacralità stessa che manifesta, compiendo la sua grazia.

Entro nel tempio in tempo per la cerimonia delle 18.00, salto la coda, accompagnata dal più giovane della famiglia dei sacerdoti da cui sono stata adottata, un piccolo uomo di dodici anni, tutti trascorsi ad affaccendarsi nel ventre umido e brunito dell’anticamera dello Shivalingam, dove i bramini si adoperano ogni giorno a servire il Grande tra gli Dei, in una delle sue forme aniconiche più arcaiche, primordiali, di pietra viva e naturale…. Il loro servizio è quello dei servitori della casa del grande Sovrano, che scattano alle ore stabilite predisponendo tutto quello che a onorare il sovrano è previsto, con leggerezza e solennità, rapidissimi, in squadre che riuniscono varie generazioni e gesti concitati, come quando il sovrano ritorna a corte, come il padre che torna a casa, come un figlio che nasce e tutti si affannano al suo benvenuto. Così è ogni giorno, come ho osservato in lunghi pomeriggi solitari in quella penombra di suoni e gesti antichi. A Shivaratri, invece, l’anticamera è fitta di pellegrini, a ciascuno viene dato un angolo dove attendere, mentre la folla si assiepa lentamente, in lunghe file, lungo il colonnato dell’ambulacro. Il tempio indiano conserva la stessa pianta dei templi greci. La pianta pressapoco quadrata, il colonnato che cinge l’ambulacro, al cui centro è posta la cella muraria con la divinità. A sua volta questo spazio è qui suddiviso in una anticamera, su cui si affacciano il “sancta sanctorum” con lo Shivalingam e anche un’altra stanza, divisa da una grata, con altre divinità della famiglia di Shiva. I visitatori ammessi alla cerimonia sostano nell’anticamera, dove i bramini trafficano tra grandi lampade di fuoco acceso, vasi ricolmi di latte e bracieri fumenti che vengono portati in ordine rapido alla presenza del Gran Dio. Poi, al termine della cerimonia in cui il Lingam è stato nutrito, lavato, vestito e benedetto entrano nella cella del Dio tutti i fedeli che hanno assistito, prima i pochi ammessi nell’anticamera, che sono i famigliari dei sacerdoti e i loro rari ospiti, poi tutti gli altri che attendevano dal colonnato dell’ambulacro a rendere omaggio al Supremo Signore…. Oggi gli ospiti ammessi nell’anticamera sono una piccola folla che sembra arrivare da tutto il subcontinente, non c’è letteralmente nessun margine di spazio tra i corpi, sudati e coperti di splendidi dhoti e sari di cotone finissimo dai colori puri. Si suonano campane, si gridano le lodi di Shiva, tutto con estrema gentilezza pur nella difficoltà di un simile assiepamento, mentre i bramini del tempio vigilano severi che tutti mantengano i propri posti, e altri sacerdoti in visita, forse venuti dal sud, che attendono con me l’inizio delle cerimonie, benedicono con un sorriso i fiori che tengo in mano, finché lentamente gli officianti ci fanno scivolare dentro, a rendere omaggio al Grande Dio e la sua Potenza, uniti in quella bassa pietra porosa coronata da un delicato taglio rosa che sembra carne viva e generosa….

Alle porte d’argento della camera dello Shivalingam, due file di bramini grandi come orsi bruni, due muri di carne e voce tonante, ripetono i versi dell’inno a Ruda dello Yajurveda. Sono come un sound system di carne umana, muri di casse viventi che respirano e all’unisono tuonano il suono ritmato dell’inno, in vibrazioni basse e potenti, scandite, solenni. Si passa in mezzo alla loro potenza sonora nel passaggio più stretto del tempio, fino al Lingam, su cui uno alla volta versiamo l’amrita, rapidamente, sconvolti da quella nudità di pietra e latte e sospinti dal suono incessante dei cantori. E rientriamo a nostri posti assegnati, in un silenzio differente, colpito al plesso solare, fatto ampio e cavo, come un sole e un buco nero che assorbe universi e luce infinita, aperto dal canto e dalla visione, dall’offerta di qualcosa che era acqua e latte e si è trasformato in qualcosa altro, in energia siderale che è assorbita nello spazio profondo, da cui continua a risucchiare con sé potenza e energia. Il suono dei canti continua a scandire ritmica e lettere, numeri, rapporti matematici simmetrici, il cui risultato è riempire l’aria di vibrazione costante, di suono puro, aniconico, che attraversa l’etere e lo spazio dei corpi e delle sale del tempio che trema come un’onda invisibile. Il ronzio del Naad, l’ape rossa del risveglio, la vibrazione che si distilla dal canto in suono puro, incausato…

Ogni due ore circa si ripete la puja. Un’ora per la cerimonia e un’ora circa di sosta, in cui i devoti si sparpagliano per i portici del tempio, si compiono le circumambulazioni attorno alla camera del Dio, si ascoltano i canti popolari e si guardano le donne che danzano sotto l’immagine trionfante di Shiva e Shakti adornati a festa a cavallo del toro. Si riposa qualche minuto distesi tra gli altri corpi distesi sotto i portici. Altri sacerdoti, in visita, seduti accanto a me, provano un inno in ganam, fatto di sincopazioni del ritmo e ripetizioni simmetriche delle sillabe, per tutta la notte.

Usciti i cantori dal tempio, arrivano i tamburi. Damaru grandi come la persona che li regge, fatti per la mano di un gigante, bambini anche molto piccoli che con la gioia di chi ha in mano un giocattolo fantastico percuotono con la determinazione dei demoni questi enormi strumenti. Tutti questi percussionisti grandi e piccini ruotano attorno alla cella del tempio, facendo roteare a grande velocità i tamburi. Il suono sembra sconvolgere tutto, è pura tempesta, tuono ininterrotto che penetra fino alle ossa. Ci si può stazionare davanti, farsi pervadere dall’onda come si fa al mare davanti alle onde in burrasca, per farsi colpire con tutta la forza, lavare con il suono, le mani in alto, farsi attraversare dalla benedizione. Con le mai in alto gridano tutti, vecchi e bambini, grida di giubilo, facce ridenti di entusiasmo spontaneo, felicità innocente e senza freni. Il passaggio di Dio, la presenza che scuote ogni grugno, che spezza ogni espressione individuale, che apre tutte le facce nel sorriso spalancato e incondizionato della Sua immensa gioia…

La seconda puja, di una serie che arriverà fino alle 6 di mattina, è intorno alle 21. A pochi metri da me, nell’anticamera del Dio, c’è una famiglia con un bambino di circa dieci anni, affetto da autismo. La calca è se possibile ancora più fitta di prima, siamo letteralmente gli uni sulle spalle degli altri, alcuni a terra, altri in piedi, o attaccati alle grate di areazione. I genitori del ragazzino si percepisce con quale sentimento nel cuore hanno affrontato la visita al tempio nella notte sacra, e aspettano di poter accompagnare l’amatissimo bambino al cospetto del Grande tra gli Dei. Lo si riconosce dalla trepidazione degli occhi della madre, dalla sobrietà composta del padre. Ma il ragazzo non ha inteso dove si trova e perché, e incomincia a lamentarsi e a emettere grida soffocate ma insistenti di disagio, così il padre, senza perdere un grammo della sua compostezza, gli offre la propria mano con cui sfogare l’ansia che ha attaccato la mente del figlio. E il ragazzo, senza smettere di lamentarsi sommessamente, con impegno, incomincia a torcere una a una le dita delle mani del padre, fino a potergliele spezzare, mentre lui resta impassibile, sorridente, in attesa della puja e di visitare il sancta sanctorum. Assistono con gli occhi fissi alla porta d’argento, attenti a catturare anche solo momento della cerimonia, carichi di attesa. L’aria è densa dei tamburi, i percussionisti sono saliti sui pochi mobili della sala e la piccola anticamera è completamente sbattuta dal suono di decine di grandi damaru che ruotano ad altezza soffitto producendo il più potente baccano che l’udito umano possa sopportare senza sanguinare. Il bambino continua a lavorare nervosamente le dita del padre, che si prova dolore a guardarle. Ma l’atmosfera è troppa carica, tra i sacerdoti scattano delle incomprensioni, l’ordine di qualche offerta, tra secchi colmi di latte, cibo e lampade accese, per un attimo sembra convergere in un punto di collisione, qualcosa che nella febbrile concitazione del servizio è partito un attimo prima del tempo, sta per entrare in contatto con qualcosa altro. Allora esce dalla cella del Lingam un sacerdote piccolo e baffuto, che non ho mai visto prima, armato di bastone, e con voce roca, incazzatissimo, grida quasi afasico a redarguire l’assiepamento dei visitatori che si accalcano alla porta. Li minaccia senza pietà e quelli si muovono sospinti dal bastone come serpenti dal flauto, si dispongono magicamente, come magma, in incedibili posizioni a ventaglio, gli uni sugli altri, sollevati e atterriti dalla minaccia del bastone del bramino con i baffi, che li sposta come un solo corpo ondulante. Il baffo prosegue la sua opera di riordino della folla, si avvicina alla parete dove ci troviamo io e la famigliola, e rapidamente accenno alla famiglia con il bambino autistico di mettersi dietro di me, così che il bastone del bramino, che mai si sarebbe alzato contro una donna yogi, non li avrebbe raggiunti. Facendo scudo con il mio corpo-abito alla famiglia, per un attimo riesco a stabilire un rapido contatto visivo con il bambino e immediatamente entrambi, insieme, distogliamo lo sguardo. Abbiamo condiviso lo stesso riflesso automatico, mentre l’aria satura di suono ha amplificato come una grande cassa di risonanza la vibrazione nervosa del piccolo, trasferendola a tutti, fino ai sacerdoti: e questo è il dio che tutto pervade, che tutto assorbe e manifesta, che scatena il caos per fare di sé il più piccolo dei suoi figli, che per lui alza il più potente dei suoi tuoni, e con esso scuote tutte le coscienze, agitandole con il suono senza controllo, e fa impazzire tutti durante la cerimonia. In ogni modo, sotto l’egida del bastone del Bhairava kotwal con i baffi, la puja riesce a continuare, riversando tonnellate di cibo sullo Shivalingam, mentre il Baffuto continua a gridare agitando le braccia e il bastone in direzione dei devoti trepidanti, terrorizzati. Rido perché dio è un grande istrione, sta giocando come un grande capocomico del mondo, senza alcun riguardo se non di essere, lì e ora, molto presente, richiamato dal suo indicibile nome sonoro. Una quantità di cibo che non si può immaginare ricade sulla sua pietra, finalmente nell’ordine previsto, ma Lui si è preso già tutto il resto, che la fame di Dio è tutt’altra cosa.

Dopo ore che sono lì dentro, alternando la partecipazione alle puja, che si avvicendano costanti, e le soste tra le donne della famiglia dei bramini, distesa e accovacciata tra le loro cose e i loro sguardi furbi e curiosi, trovo il coraggio di uscire a fare due passi all’aria aperta. Sono le 3 del mattino. Sulla porta d’ingresso sosta un mio amico Sadhu, con cui ho scambiato alcune valide conversazioni durante le pause tra i riti. “Dove vai?” perché quando una famiglia ti adotta, di sicuro, ti controlla. Lo confesso, fratello, vado a fumare una sigaretta, ho proprio bisogno di fumare una sigaretta. “Ah”, fa lui, stupito: “bene”.

Il suono del respiro.

Scalza, libera per pochi preziosi minuti, mi avvio lungo la strada gremita di gente, come un nostro capodanno, tra famiglie che rientrano e pellegrini che proseguono le visite dei templi. Mi siedo su un gradino in disparte, di fronte a un muro coperto di scimmie urlanti perché la loro pace domestica è disturbata dai festeggiamenti umani. Ho imparato come fumare in India, dove non è male, è malissimo farsi beccare con una sigaretta in mano. E così, tenendo la sigaretta in mano rivolta all’interno, accavallo le gambe e il vestito si gonfia, nascondendo la mano dietro il ginocchio, fuori dalla vista, così che sono almeno rispettosa, che è tutto quello che giustamente si deve chiedere. E con grande gioia, fumo. Sorrido. Rispondo al saluto dei passanti festosi e composti. Una piccola liberazione, una felicità cristallina. Tutto è limpido, stanotte.

Lesto, mi raggiunge l’amico Sadhu, con passo sicuro, lui che segue tutte le puja in astrale, senza mai spostarsi con il corpo dal suo angolo all’ingresso, non ha quindi alcun dubbio su dove trovare l’amica che si è allontanata furtiva. E’ un ominio magro con le ossa grandi, un nepalese, della mia età, anche lui dei Gemelli. Suona il sitar, che ha imparato da sua madre, che suonava le tabla, di cui tiene la fotografia inghirlandata tra i santini del suo mandir ambulante. Mi dice solennemente, come la cosa che per lui più è importante: non ci sono differenze tra gli uomini, siamo tutti uguali. Mi trovo d’accordo, ma con la solita precisazione, che per me è essenziale: tutti, uomini e animali, piante e fiumi e ogni creatura che respira. Ogni creatura che respira dice: HAM-SA, io sono. Ciascuno è forma dello stesso mantra, dello stesso “io sono”. E lui, concorde, fa risuonare un profondo e potente “Ham Sa”, tre volte, fino al cielo. Questa è la sola religione e il solo dio, concludiamo insieme, al lato del tempio dove gli uomini si affannano a nutrire l’effige santa e a far danzare la statua lungo il perimetro dell’ambulacro greco del tempio. Siamo in un punto ulteriore, nella coscienza dell’Essere, due braci di sigarette, due storie lontanissime che convergono nello stesso punto.

Che cos’è abitare quell’io sono, adesso, lontana da casa migliaia di kilometri, coperta da un abito arancio, immersa in una lingua sconosciuta, tradotta in una lingua straniera, tra gente che pochi decenni fa non avrebbe dato alcuna chance a una donna proveniente dall’Europa? Suono dell’essere è l’essere stesso, che nessuno, ricco o povero, sacerdote o commerciante, professore o casalinga, nessuno qui ignora e per osmosi riconosce l’uno nell’altro, e di tutto svela l’uno. Guardarsi con i loro occhi cancella quello che non si può portare con sé, che era sovrastruttura e imposizione del mondo. Non cammina l’abito, non cammina il corpo, non cammina la cultura e la provenienza, in questa strada scalza, cammina qualcuno che improvvisamente balena ai miei stessi occhi dove si apre il mio passo, tolta la pesante imbottitura sessuata e l’insensibile vita privata che impone l’occidente. Qualcuno, io, pacifico tra pacifici, che non ha sesso ma esibisce la maturità degli anni, che è crogiolo della spoliazione, del distacco dalle passioni, del rispetto reciproco e della simpatia. Questa persona e funzione, trasparente, arancione e svolazzante, sono io, sono loro, la loro percezione di persona e presenza che mi arriva in un lampo che accompagna i miei passi.

La grande differenza tra oriente e occidente è l’uso del corpo. In occidente il corpo è il mondo, l’attaccamento ad esso la misura della nostra stessa realtà, che ci piaccia o meno, ogni passo sarà commisurato alla corporeità, all’attrattiva e alle sue regole, ai suoi rischi e alle sue potenzialità, attorno alle quali si costruisce, storto e oppressivo, un mondo privato, di egoismo e separazione, che contiene le primarie gratificazioni del corpo e il loro valore aggiunto. Questo modello, qui in India, forse, al limite potrebbe essere applicabile a persone di meno che infima estrazione, forse ai ladri, forse a un criminale efferato: solo questi possono pensare di avere qualcosa che sia loro, perseguire con la stessa nostra protervia un mondo privato e ricavato dai bisogni del corpo, senza la pretesa però di essere razionale, nel giusto. L’amore, la famiglia, la relazione qui sono il sostrato di un bene comune che si riversa incondizionatamente in tutte le strade, nei templi, nello spazio gremito, come un’offerta sacrificale ininterrotta, come si versano il cibo, l’acqua e i fiori sullo Shivalingam: con la massima attenzione e cura, ma senza attaccamento, come dono incondizionato a colui che tutto è e tutto elargisce, continuità ininterrotta. Offrire al Bene, Shiva, che tutto dà senza nulla ricevere, è dare nella propria misura, la stessa potenza, essere questo e quello, il duale e il nonduale sono uno, nel dono che sostiene ogni cosa. La Grazia che è bene mistico, che è anche il gesto e l’atteggiamento che pervade ogni cosa. L’amore non è affare privato e personale, non abita il chiuso dell’egoismo, ma la vastità della strada e dell’aperto; abitano ovunque i figli, che sono offerta dei propri lombi alla società, al mondo degli antenati trapassati, all’ordine superiore che impone il proprio sacrificio attraverso di essi, il proprio servizio alla collettività. E qui, questa figura impersonale che mi trovo a incarnare, che in patria non ha dove posare il capo, è cosa chiara, il passo dondolante, materno e calmo, con cui si perviene oltre il samsara, dignità di ciò che tutti stanno facendo. Questa è la rivelazione e la risposta che attendevo. Un Sadhu che mi restituisca con chiarezza questa figura o funzione, era una delle cose che mi ero chiesta di incontrare in questo viaggio. Quel Sadhu è Shiva, quel Sadhu è la dimensione in cui essere, non una persona, ma anche la persona che ho accanto. E io sono quello, lasciato il fardello del corpo scritto dall’occidente, senza dover chiedere altro.

Lo sai il Mritunjaya Mantra, Mataji? Certo che lo so. Ritorniamo per puja delle 4 recitando il Mritunjaya mantra, che in questo tempio è il respiro collettivo.

Il suono del proprio nome.

Dopo l’ultima puja delle 6 del mattino la città si riapre al giorno, al ritorno a casa, il sole si sta sollevando sul Gange, tinto di luce d’oro, e sulle tendopoli dei Sadhu, che rientrano nelle loro sistemazioni con gli occhi brillanti, salutando Shiva e i passanti. I volontari francesi vanno ad aprire il presidio medico per i senza tetto, i mandriani portano i bufali al bagno nel fiume, i pellegrini si riuniscono sotto la giuda di un guru a esercitarsi nel pranayama. Passa un carretto con i buoi guidato da una vecchia a piedi, incomincia il via vai silenzioso di esseri quasi umani e quasi demoniaci che si sveglia presto e ti brucia con occhi rossi e spiritati. Cinque vitelli si fermano a mangiare qualcosa, ragazze in divisa scolastica stendono i sari lavati sulle balaustre, uomini armati di spazzolino o intenti a passarsi il filo interdentale vigilano sui tetti da ogni lato. Poi un catalogo di volatili, colombi, tortore, uno vola radente con una grande coda di piume bianche e marroni, uno scoiattolo infine grosso come un gatto discende faticosamente dal tetto. Si sveglia il mio quartiere. Rientro a casa, Sushiulaji mi aspetta già sveglia, festosa, per aprirmi il cancello dabbasso, e vuole sapere ogni cosa.

Ma due mesi di India alla soglia dei cinquant’anni non sono una passeggiata. Ho un piede ferito, zoppico, la gastrite e riesco a mangiare solo yogurt. Il corpo, per quanto alleggerito, esprime le sue legittime rimostranze per l’uso eccessivo che ne è stato fatto. Sono così stanca che ho gettato gli abiti usati da qualche parte e sto con un pigiama nero, stesa, praticamente senza battere ciglio da giorni. Aspetto di trovare le forze per raccogliere le cose che ho stabilito qui e riversarle in una valigia, in vista del ritorno in Italia che si avvicina. In queste condizioni, una sera devo scendere al negozietto all’angolo per prendere lo yogurt fresco per la mattina. Non so e non saprei cosa mettermi addosso, non ho coperto i capelli con il turbante, ho solo infilato le ciabatte e il portamonete, sembro la peggio straniera di mezza età che va al negozio, e pazienza. Sono passate le 10 di sera e ancora i negozi tengono aperto per gli anziani del quartiere che sostano a fumare sotto lo stallo delle vacche a lato della strada, per le signore che hanno dimenticato qualcosa, o perché gli esercenti abitano lì, nel retrobottega, e restano a fare due chiacchiere con il vicinato, che si raduna attorno ai banchi, finché non viene il momento di dormire tutti. Un po’ penso che sono in disordine, fuori luogo, distrutta. Ma la piccola folla di bambini che mi attende all’angolo della strada scatta di gioia inaspettata a vedermi scendere così spettinata: Mataji, Mataji! Mi circondano come un cordone d’onore, mi fanno passare avanti gli adulti radunati a bottega, mi salutano festosi, pieni di sorrisi. Chi sono io? Non è più nemmeno l’abito, la religione, i segni, sono io che abito questo luogo da soli due mesi e che mi riconosce e mi abbraccia nella sera più stanca della mia vita, come un personaggio famigliare, tra gente felice di vedermi lì, così come sono, senza orpelli, desiderando soltanto offrirmi il suo calore umano e darmi quello che che mi serve. Dall’amore incondizionato che mi assaliva, che ho provato io per loro, mentre loro guardavano altrove, l’ultima sera mi ritorna a pioggia, inatteso, l’amore incondizionato che sento arrivare da loro a me, questa me, con la sua stanchezza, la sua mezza età, la sua lingua straniera, i capelli decolorati, le sigarette, il passaggio quotidiano sotto i loro occhi, che hanno sempre visto, hanno sempre osservato, hanno sempre tenuto a mente ogni gesto, nei loro occhi vivaci, che oggi mi riconoscono e mi accolgono. Questo è l’ultimo suono che accompagna il mio viaggio, il loro saluto pieno di affetto e di riconoscimento, nella sera che comincia a farsi afosa, prima della partenza, è il suono del nome, del nome universale dell’amore, Ma…

….