Karma e Jnana, premesse alla Isavasya Upanishad. Con introduzione dal commento di Adi Shankaracharya.

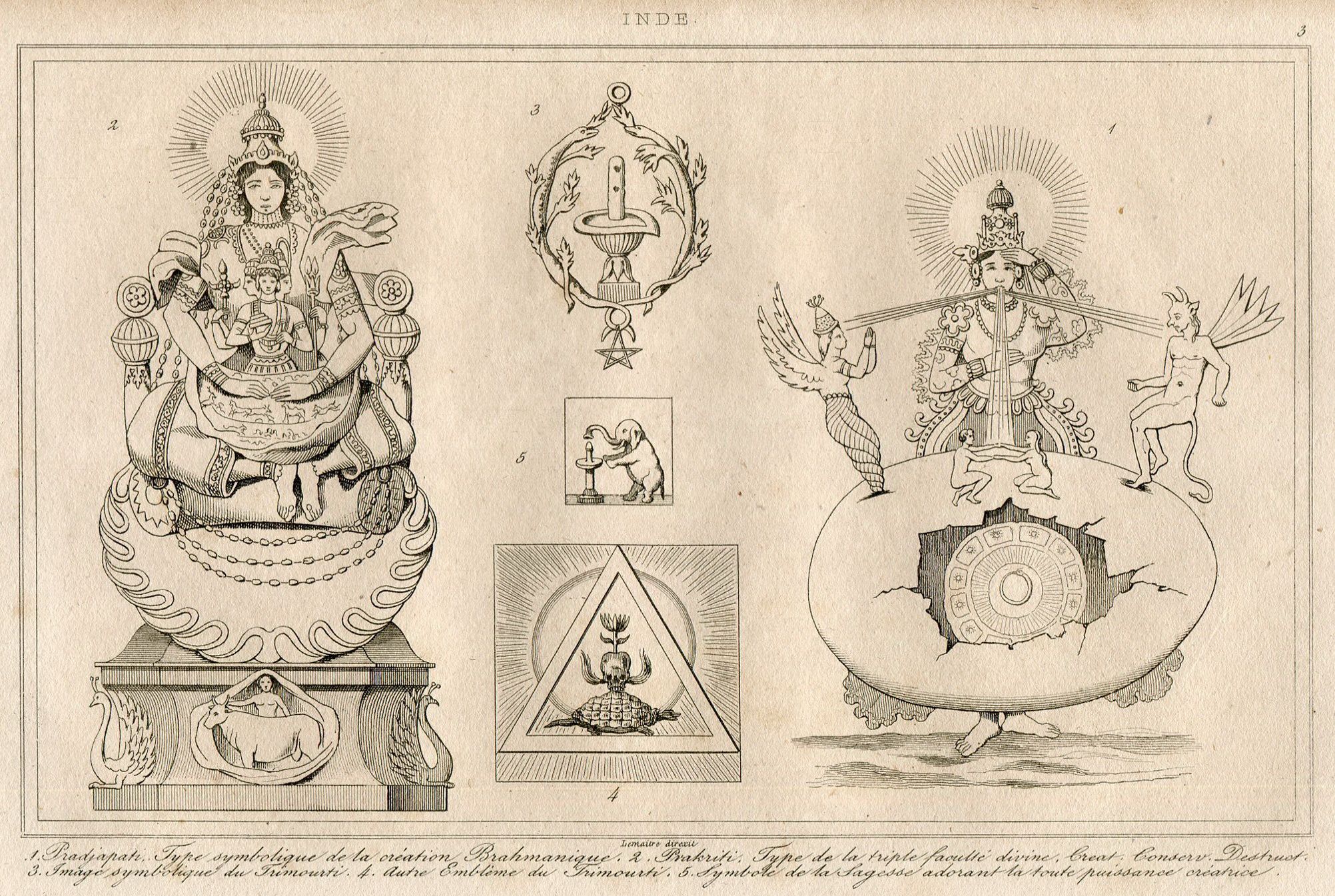

La religione Vedica fonda la stessa esistenza del cosmo nel sacrificio compiuto da Prajapati all’origine e, da quello, nel rituale che ogni capofamiglia eredita e deve svolgere incessantemente, nei riti stabiliti per ogni giorno, all’alba mezzodì e tramonto, e in quelli indicati poi per i passaggi del sole, per le lunazioni, per le eclissi e per i giorni festivi veri e propri; sono poi osservati i digiuni, i pellegrinaggi, i sacrifici, e infine i sacramenti che segnano le diverse fasi della vita, e le pubbliche celebrazioni; inoltre tutti i rituali di commemorazione dei defunti e in loro favore. La concezione sacerdotale dell’essere umano stabilisce un profondo senso di interdipendenza tra uomini, cosmo e dei, e la sua funzione si propaga attraverso il passaggio generazionale di un debito individuale, verso gli antenati e la tradizione famigliare, che tra gli obblighi religiosi sancisce allo stesso modo anche il matrimonio e la procreazione, per assicurare la continuità dell’opera rituale e della stirpe. Sacrificio, matrimonio e procreazione sono i compiti con cui si assicurano la vita sulla terra, la prosperità della comunità umana, e sui quali si proietta l’immortalità del singolo attraverso la continuità delle generazioni, e in essa lo scopo esistenziale dell’individuo. I Brahmini sono effettivamente la casta che deve custodire e mantenere vivo il ridondante corpus ritualistico vedico. Per tutti gli altri, ogni legittima occupazione è inserita in una prospettiva organica, finalizzata al pieno compimento della regola sacrificale del mondo – Dharma – ciascuno secondo le proprie possibilità e competenze.

L’universo religioso così espresso nella parte rituale dei Veda, detta perciò Karma Kanda (o delle opere), sembra essere superato o negato nella parte finale, dedicata alle Upanishad, detta Jnana Kanda (della conoscenza). Il Karma Kanda ingiunge all’uomo la devozione per le divinità e descrive le procedure rituali per la loro adorazione. Nelle Upanishad, invece, sembra di assistere alla sistematica denigrazione delle pratiche vediche in favore della conoscenza filosofica, e lo stesso ritualista è descritto alla stregua di un animale. Nell’uso comune, si è soliti indicare come Veda il Karma Kanda e come Vedanta il Jnana Kanda.

La contraddizione è solo apparente. Al fine di realizzare la condizione assoluta dell’Atman si devono spezzare i legami con il mondo e meditare sul Sé con concentrazione perfetta, e il lavoro rituale prescritto dai Veda è quindi inteso come un percorso graduale, che purifica e rafforza il devoto mano a mano. Fintanto che il mondo è percepito in termini di realtà, la pratica rituale conduce alla fruizione, al benessere e al profitto generale, e disegna una vita ultraterrena in cui continuare a beneficiare dei frutti di una vita trascorsa in rettitudine. Il sacrificio è dato a beneficio universale, non egoistico, poiché è universale e organico il fondamento etico del Dharma. Dice l’officiante offrendo l’oblazione al fuoco: “Na mama”: non per me. Ogni ripetizione del rito è un progressivo trasformare il senso dell’io e il “mio” in cenere. Yajna, il sacrificio è “tyasa”, lasciare andare, sciogliere da sé. Il secondo verso dell’Isavasya Upanishad, dedicato alla via religiosa destinata agli uomini comuni, secondo l’interpretazione vedantina, coincide con l’insegnamento più noto della Bhagavad Gita: il Karma prescritto dai Veda si può compiere vivendo cent’anni, ma occorre svolgerlo come offerta a Dio, e non per vantaggio personale. Non costituirà, in questo modo, un ulteriore legame karmico.

“L’uomo è il sacrificio” (Chandogya Upanishad III.16-17). La percezione del cosmo come sacrificio ritorna in termini mistici e impersonali nelle Upanishad, a ribadire quella continuità creatrice nei cui confronti il saggio non si pone in contrapposizione, ma in atteggiamento di osservatore, rinunciando a prendervi parte. Troviamo infatti una meditazione sublime sul sacrificio nella Brahdaryaniaka (VI.2) e nella Chandogya Upanishad (V.4-10), che è detta Pancagni-vidya. Il cosmo con gli esseri senzienti e insenzienti sono immaginati discendere da un sacrificio cosmico che si compie in cinque fuochi successivi, discendenti in ordine di sottigliezza. La fede è offerta in oblazione in cielo, dove si trova il più alto fuoco sacrificale; come risultato, è creato il mondo lunare o mondo degli antenati. La luna è quindi offerta in sacrificio nel secondo fuoco, che è dovuto al dio della pioggia (Indra), così che le piogge cadano sulla terra, dove si trova il terzo fuoco. Da questo sacrificio proviene il cibo, che è offerto all’uomo, che è il quarto fuoco, da cui proviene il seme. Il quinto fuoco è la moglie, da cui nasce il figlio.

La santità promossa dalla dottrina del Vedanta invece non si misura con la grandezza della stirpe, e nemmeno si accontenta nella sopravvivenza dell’anima individuale in un mondo celeste riservato ai devoti (Devaloka), o nel vecchio mondo venerato delle anime degli antenati (Pithru Loka), mira invece a un passaggio definitivo e superiore a qualsiasi altro: l’identità perfetta e mai spezzata con l’Unità dell’Essere, senza attributi, senza separazione, senza mutamento.

Numerose aggregazioni spirituali e monastiche sorte attorno alle figure dei santi e degli yogi, riuniscono persone che fin dalla pubertà o al termine della vita attiva scelgono l’abbandono della propria casa e delle occupazioni mondane e la ricerca della Realtà pura e trascendente, Jnana. Si compiono voti solenni con i quali il rinunciante sceglie quindi di vivere il celibato, la solitudine o il servizio alla comunità monastica, e di perseguire solo l’insegnamento del Guru e l’anelito alla Liberazione. Il sacrificio esteriore diventa sacrificio vivente, il fuoco rituale diventa ardore yogico.

La vita monastica è comunque scandita da un certo numero di osservanze e di esercizi spirituali, che costituiscono la disciplina e la scuola del santo Hindu. L’anelito alla liberazione (mumukshuta) è il fondamento di tutto il percorso, stabilito il quale, Adi Shankara indica che gli aspiranti Jnani sviluppino la Bhakti, la devozione pura e disinteressata per il divino, perchè essa è necessaria a neutralizzare, evirare l’ego. Non esiste una differenza effettiva tra la pratica della meditazione, dell’Upasana vedico e la Bhakti, e lo stesso Shankara ritiene che le due cose siano sostanzialmente la stessa. Se la Bhakti è stata una forma divulgata principalmente dalle sette e scuole dualiste, non è perciò esclusa dalla pratica dell’aspirante alla non-dualità. L’upasana accompagna lo studente al raggiungimento dell’identità suprema, osservando e meditando livelli di realtà sempre più sottili: il grossolano, Virat; il sottile, Hiranyagarbha; il causale, Isvara o Saguna Brahaman, cioè il divino con attributi; fino alla Realtà assoluta, il Nirguna Brahman, senza attributi di nome e di forma. Si tratta in fine di “ricondurre ogni cosa a Dio”, così come indica l’Isavasya Upanishad, nel verso di apertura.

Per l’Jnani che abbia realizzato l’unità con il Paramatman anche gli Dei che sono originati dal Paramatman non sono entità differenti o separate. Quando egli stesso si riconosce nell’infinito e in esso si dissolve, anche le divinità sono riassorbite in quello.

“A che servono i figli, i mondi e le ricchezze se è possibile ottenere il Brahman supremo?” Osservano i saggi nella Brahdaranyaka Upanishad. L’idea radicale della rinuncia è già implicita nella teologia vedica: con il rito e il compimento dei propri doveri si ottiene il mondo dei Mani e il mondo degli Dei. Ma tutti i mondi ottenuti attraverso i propri meriti, fino al Brahmaloka, che è il più elevato e meritorio, sono altresì impermanenti. Alla fine di un ciclo cosmico, anche coloro che abbiano conquistato il Brahmaloka dovrebbero rientrare nella manifestazione attraverso la sofferenza di una nuova nascita. Dunque occorre realizzare il Brahman in questa stessa vita. “Dobbiamo conoscere il Brahman mentre siamo in questo corpo, altrimenti saremo vissuti nell’ignoranza e andremo incontro alla nostra rovina. Coloro che lo conoscono divengono immortali, mentre gli altri ottengono soltanto dolore.” (Brahdaranyaka Up.). E con la stessa ingiunzione incomincia il testo teorico per eccellenza del Vedanta classico, il BrahmaSutra di Vyasa: “Athato Brahmajijnasa”, si proceda dunque (senza indugi) alla conoscenza del Brahman.[Vyasa Brahmasutra I, 1]. Questo assunto è il fondamento del pensiero che guiderà Shankara e la tradizione dei vedantini alla ricerca di una conoscenza diretta, pura, indipendente dai ogni mezzo, della Realtà spirituale.

Lo storico Patrick Olivelle in “Samnyasa Upanisads” narra il quadro in termini antagonisti, descrivendo una parabola storica tra la religione vedica e gli ideali del Vedanta. “Le due attività centrali del mondo vedico, l’offerta sacrificale e la procreazione, arrivano ad essere considerati ostacoli al raggiungimento della Liberazione, ultimo fine della religione del mondo nascente; sono attività che la persona che sostiene i nuovi ideali [Vedanta – ndt] deve cercare di evitare. La liberazione, il nuovo equivalente dell’immortalità, è uno stato metarituale (e secondo qualcuno metaetico) nei confronti del quale l’attività è inefficace. Il sacrificio, che è il Karma per eccellenza, invece di essere fonte di immortalità, è piuttosto la principale causa della schiavitù e della sofferenza umane. La ritualità, quindi, non è solo svalutata, ma acquisisce una connotazione negativa. Gli dei e i mondi celesti che formavano il contesto della teologia sacrificale sono ridotti così a meri fenomeni del samsara.”

Le due posizioni religiose non corrispondono propriamente a due fasi storiche, perché il Vedanta non si impose al popolo come alternativa al Vedismo brahmanico– come invece fu la storia del Buddhismo – ma si propose come iniziazione superiore destinata a coloro che decidevano liberamente di aderire ai suoi principi, di abbracciare la vita ascetica e seguirne l’insegnamento, rinunciando ad ogni attesa personale in questo mondo o nell’altro. Accanto a questa possibilità limitata a pochi, una vasta divulgazione ha tramandato gli insegnamenti e le figure emblematiche, ma non ha modificato il sentimento religioso popolare, piuttosto l’ha fatto emergere da un fondale consapevole e unitario, che fosse possibile realizzare e che fosse sempre accessibile direttamente, nell’incarnazione vivente, proprio con il contatto con i santi realizzati.

Così come non è possibile individuare una sorta di rivelazione, unica, che cambi il corso della storia da un certo punto in poi. La possibilità di manifestarsi direttamente del Divino in forma umana per ristabilire il Dharma, ogni volta che fosse a rischio di andare perduto, è tramandata molte volte, ripetendo un nucleo mai mutato, attraverso la gradi figure del passato eroico: Gorakhnath, Krishna, i Rishi delle Upanishad, Vyasa, Shankaracharya, ecc, come nelle figure popolari dei santi e dei Maestri dell’era moderna, Anandamayi Ma, Ramakrishna Paramahamsa, Ramana Maharshi e altri. Il Guru è una funzione universale indefettibile, non è mai assente o perduto. Si incarni in forma umana, nelle parole delle Scritture, nel cuore di colui che lo invoca. E’ manifestazione diretta, stessa natura dell’Isa – Dio – con cui questa Upanishad Isavasya, prende inizio. Guru, Brahman e Atman sono uno.

L’Isavasya Upanishad è tramandata alla fine del Sukla Yajur Veda Samhita. Qui, in forma enigmatica e per aforismi, si illustra la continuità e la complementarietà delle due dimensione religiose, quella attiva e quella contemplativa.

Le polarità sostengono in un gioco perpetuo il cammino della coscienza attraverso l’esperienza dell’esistente, che come per Eraclito è dominato da un principio unitario “nascosto”. Nascosto dal volto del Sole, come lo invoca il Rishi, oltre il quale è il Purusha universale (Isa Up.): l’Essere che abita all’interno del sole è lo stesso Essere che abita l’occhio destro dell’uomo (Brahdaranyaka Up.). L’enigma della specularità dei poli, la posizione indecidibile, quasi paradossale, in cui sembra trovarsi l’anima individuale alla ricerca di un progresso verso la propria realizzazione si risolve nell’invocazione affinché il volto solare divino si sollevi, come una maschera, per permettere all’aspirante di riconoscersi nell’unità assoluta.

La forma aforistica suggerisce una serie di meditazioni, che guidano – come Upasana – a sciogliere i legami con la dualità, invitando all’osservazione di come le polarità, su cui la mente vorrebbe trovare un principio stabile e definitivo, siano invece realtà fugaci, sempre a precipizio verso la morte, in uno stato perciò di perenne incompiutezza: la conoscenza e l’ignoranza, la nascita e la non nascita, la coscienza e l’incoscienza…

Meditazioni la cui astrazione è seminale per la pratica della discriminazione filosofica, o della via negativa, come verrà elaborata da Sri Adi Shankara nelle celebri opere di istruzione agli aspiranti Jnani, il cui metodo di progressione al negativo – neti neti, non questo non quello – porta ad escludere ogni oggetto sensibile o razionale dalla possibilità di essere eletto a realtà assoluta. Solo escludendo tutte le esperienze velanti, come le operazioni dell’io con gli oggetti dei Guna, infine si svela il Conoscitore, la Realtà pura. La Realtà, infine, è di per sé evidente come un pomo sul palmo della mano. Così è tramandato dal Vedanta, nelle Upanishad e nelle opere dottrinarie.

Sri Adi Shankara introduceva quindi i versi della Isavasya Upanishad indicando la via oltre la pratica rituale e l’azione-fruizione del Karma: “I mantra (versi) vedici che incominciano con “Isavasyam” non sono utilizzati per il karma (rituali, ecc), poiché essi sono dedicati alla rivelazione della vera natura del Sé, che non è determinata dal Karma. E la vera natura del Sé consiste nella sua purezza, perfezione, unità, eternità, incorporeità, onnipresenza, ecc. , così come saranno qui esposte. Poiché tale natura sarebbe in conflitto con il Karma, è naturale che questi versi non si applichino al Karma; poiché la vera natura dal Sé, così definita, non è qualcosa che può essere creato, trasformato, ottenuto o purificato, né può identificarsi per natura con l’agente o con il fruitore, che riporterebbero a un elemento del Karma. Per di più, tutte le Upanishad terminano semplicemente nel determinare la vera natura del Sé, così come la Gita e le scritture che trattano la Moksa (liberazione) hanno solo questo obiettivo.

Le azioni, Karma, sono conosciute poiché si associano al Sé alcune qualità, come molteplicità, attività, fruizione, ecc e poi impurità, peccato, ecc, che il senso comune ritiene accertate. Di coloro che sono versati in queste scienze, e nelle relative competenze, si dice giustamente che sono persone qualificate allo svolgimento del Karma, poiché agiscono in vista dei risultati di esso, in questo mondo o nel successivo, oppure perché sono alla ricerca di autorevolezza in campo spirituale o di una ricompensa nelle dimore celesti ultramondane, e pensano perciò di sé: “io sono un nato due volte [qualifica del bramino, ndt] e sono privo di impedimenti fisici, come difetti di vista o malformazioni dorsali, che potrebbero compromettere la riuscita nello svolgimento del Karma”. Ecco che invece questi versi servono a rimuovere l’ignoranza sulla natura del Sé con la rivelazione della vera natura del Sé, e quindi a condurre alla conoscenza dell’unità ecc del Sé, con cui è possibile sradicare la sofferenza, l’illusione, ecc che sono gli accidenti dell’esistenza mondana.

[Dal commento al primo verso]

Colui che domina su tutto è Isa, il Signore. Colui che è il supremo Signore e il supremo Sé di tutto è Dio. Poiché Egli è l’anima che abita tutti gli esseri, Egli è il Sé di tutti gli esseri così come ne è il Signore. Dunque tutto questo deve essere controllato (vasyam) dal proprio Sé, il Signore, Dio, per la suprema Realtà (rivelata dalla realizzazione): “Quale Sé interiore di tutti gli esseri, io sono Quello”; tutto quello che è irreale, che si muove e che non si muove, deve ricadere sotto il controllo del proprio Sé. […] E poiché si tratta evidentemente di un conoscitore del Sé, per lui il testo vedico afferma: quel Sé deve essere protetto con ferma devozione alla conoscenza, dopo aver pronunciato la solenne rinuncia al triplice desiderio, di figli, ecc. Per le altre persone, che invece non sono in grado di riconoscere il Sé a causa delle preoccupazioni che li legano al non Sé, il testo vedico impartisce l’istruzione successiva: [secondo verso] compiendo il proprio lavoro si può vivere cent’anni… […]”

Seguendo l’interpretazione di Shankara, si è scelto di tradurre il verso iniziale “Isavasyam” con una frase che riprende il celebre detto attribuito a Talete, “tutto è pieno di Dei”. Il verbo “vasyam” letteralmente si dovrebbe rendere con “ricopre” o “controlla”: tutto è controllato da Dio. La traduzione letterale avrebbe suggerito al lettore occidentale una dualità, tra chi controlla e chi è controllato, che non è il senso del testo. Sri Aurobindo utilizzò un rovesciamento del significato del verbo “ricoprire”, introducendo l’idea che il tutto esistente fosse l’abito, la copertura esteriore, di Dio. Il luogo del Signore, infatti, nella meditazione vedantica è interno – spesso localizzato nel cuore: è il Sé interiore di tutti gli esseri, il Sé osservatore di tutto, la più intima coscienza e consapevolezza d’essere di ciascun vivente. Questa riflessione ha motivato la scelta che è per noi la più significativa e vicina all’insegnamento dell’Isavasya.

B.Polidori (Udai Nath), Marzo 2013

Bibliografia:

“Isavasya Upanisad: With the Commentary of Sankaracarya” – Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama

“Chandogya Upanisad: With the Commentary of Sankaracarya” – Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama

“The Vedas” – Pujasri Chandrasekharendra Saraswati, Bharatiya Vidya Bhavan

“Hindu Dharma” – Pujasri Chandrasekharendra Saraswati, Bharatiya Vidya Bhavan

“Sannyasa Upanishad” – Patrick Olivelle, Oxford University Press