Karma e Yajña. Epica, sacrificio e lavoro, tra l’India vedica e il tempo del Coronavirus.

Forse useremo guanti e mascherine, o troveremo una soluzione più elegante. E’ possibile che tutte le profilassi si rivelino inaffidabili, che il virus sia presente e assente, con i suoi anticorpi, in maniera casuale, attivo o dormiente, nella maggior parte delle persone. Quindi serviranno cure efficaci per chi si ammala, che è ciò che si dice normalità (scienza, opera umana, ecc), anche se ci si riammala. Accadrà forse che restino solo due opzioni, abolendo il limbo della sicurezza percepita: ce l’abbiamo fatta, abbiamo una cura, o non abbiamo una cura, siete avvertiti. Prepariamoci anche a questo scenario. Impareremo una cosa più importante della pavida convivenza con il virus, la più potente convivenza con la morte.

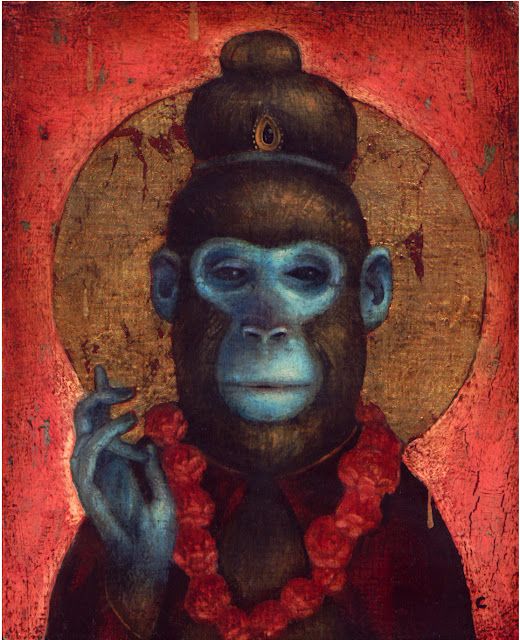

Penso ad Arjuna che teme di doversi sottrarre alla battaglia perché comporterà la morte di persone che rispetta e perfino di persone amate. Ma Krisna gli dice che costoro sono già morti e che moriranno ancora, che ogni vita è già gettata tra le grandi fauci del tempo che tutto ciclicamente consuma. Di non temere, né per sé né per gli altri, che non c’è morte più santa che quella che si incontra sul proprio campo di battaglia, nel proprio swadharma, dovere e vocazione, che è l’incontro con il presente, che è sempre fatale. Eppure questo potente discorso, disturbante e al limite dell’inaccettabile, da tempo è trasmesso in una forma di quietismo che dispone anche le anime più pigre a un servizio disinteressato, di solito circoscritto a umili mansioni. Invece, è il discorso sul vivere e sul morire, che evidentemente per molto tempo non aveva sfiorato più nessuno, fino ad oggi. Discorso che parla della vita come sacrificio supremo, che l’essere vivi e compiere la propria opera è il sacrificio supremo, così come nelle Upanishad è detto: l’uomo è invero il sacrificio.

C’è qualcosa che facevamo e che nutriva ben altro che l’economia, ma da cui l’economia al massimo discendeva, quando non ostacolava. Era il nostro sacrificio, di anni di lavoro e di studio, il dovere che ciascuno sente di fare per sé e per tutto il resto, che è la quintessenza pratica dello spirito, quello che non è mai separato dalla materia e dal corpo vivente, che nei corpi abita temporaneamente, che li brucia e li sacrifica, e non si arresta con la morte, perché i suoi effetti sopravvivono al singolo. Perciò il Dharma è perenne, non perché immutabile per via di qualche legge, ma perché vive ardendo il corpo che lo ospita, e il Dahrma che con lui ha vissuto prosegue. Immortalità momentanea che tutti godono quando sentono di essere in questa potenza dello spirito che si percepisce come vita, ma che è il soffio universale, che con molta fatica si riesce a salire, o si cade subito sconfitti, e che con tutto il sacrificio di sé si realizza, per essere trasportati un attimo da quel sentimento che svuota di sé e crea ogni cosa, che diventa altro, che non si possiede e non si può trattenere e conservare. Quella sensazione, che ha molti nomi, che è la percezione diretta e indimostrabile di essere vivi, in un vivente che ci sovrasta e ci consuma, inevitabilmente. Amiamo solo questo ardere, tra un visibile e invisibile corpo universale di infiniti altri, e tutto quello che ci rende vivi è l’ardore in cui ci stiamo consumando. La morte non è mai pensabile, perché la percezione di quel flusso che non si arresta e una volta montato come un’onda, non ci abbandona.

La cura non è mai vicina. Nel Ramayana, Laxman cade ferito sul campo, combattendo a Lanka contro Ravana, e la pianta che può curarlo si trova molto lontano di lì. Perché la soluzione non è mai a portata di mano, occorre che il soffio sia spinto dal soffio stesso, dalla potenza senza nome, che tutto può fare, che in un balzo farà spostare le montagne. Così, accade nel Ramayana, che Hanuman porti al campo la montagna intera, su cui l’erba medicinale cresceva. Non avevano portato la montagna con sé scendendo a Lanka, ma andarono a Lanka, si confrontarono con il nemico in battaglia, si trovarono feriti a terra in fin di vita e la soluzione arrivò di conseguenza, per la potenza del Dharma. La crisi indica la soluzione e l’emergenza la mette in atto, perché da qualche parte è disponibile, ma non finché non è dovuta. Questa è l’essenza della fede e della Provvidenza divina, incarnate da Hanuman, l’amico, il soccorso nella disperazione.

Probabilmente siamo abituati a non sapere chi siamo. Adesso questa confusione di idee ci chiude in un bunker diffuso casa per casa, un fantasma della guerra fredda, un’adolescenza di ritorno che ci assale alle spalle quando faticosamente ci guadagnavamo un centimetro di faticosa emancipazione e maturità, che già volgeva al declino, al poco tempo rimasto. La regressione in piccole stanze da cui si affaccia in diretta chi non aveva mai voluto abbandonare quelle sicurezze infantili e le favole del piccolo mondo antico, che nauseavano e non funzionavano né avrebbero mai funzionato senza questa improvvisa ribalta, come un dono insperato per tutto quello che di decadente e immaturo poteva essere rimasto a marcire da qualche parte, nel corpo frigido dei predatori mentali, degli sciacalli del ben pensare. Anche la scienza e l’erudizione possono veicolare la regressione che si gioca in queste settimane. Perché non determina di per sé evoluzione, né conoscenza autentica. La reclusione amplifica queste voci sempre più aggressive, impazienti di dettare il futuro, angosciate da vecchie e nuove incertezze, avide di catalogare prerogative e competenze tecniche super specializzate, limitatissime, sempre paranoiche, radicali, sanzionatorie. Ma è una voce molto più ancestrale che ruggisce sopra le parole apparentemente composte e razionali. Una prevaricazione atomizzata tra pagine e dirette, una messe di profeti e dottori che nemmeno nel tempio di Gerusalemme abitavano tanti entusiasti zeloti e dotti farisei. Oscura è la natura del virus, non meno lo sono le voci che popolano il suo tempo.

Secondo la geografia spirituale degli yogi, il mondo ctonio si situa a partire dal livello delle cosce in senso discendente, come i cerchi infernali, nella regione situata sotto la linea dell’orizzonte percepito. Il Muladhara, la base, stabilisce la linea che separa i mondi, il terreno in cui si forma il regno vivente e da dove eventualmente si innalza. Al di sotto sono i mondi inferi, i defunti o le vite che ci precedono, che ci muovono con il karma, come fanno le gambe, appunto, dettando i passi che ci precedono e che dobbiamo seguire. A partire dalla radice che affonda nel sottosuolo, la coscienza obbedisce a un impulso finalmente riconoscibile, ai bisogni fondamentali, dove ognuno fonda la percezione di se stesso come esistente e quindi dotato di fame e desiderio, e da lì si apre la spirale ascendente, che da quel luogo ancora primitivo e pulsionale, può elevarsi a identità, relazione, coraggio, parola, pensiero e conoscenza. Perché accada, il Muladhara, sanno gli yogi, va “riscaldato”. Va acceso un fuoco interiore che in questa dimensione basica è dato dalle opere e dalla pratica quotidiana, che implicano autocontrollo, bandha, e stabilità, asana, quindi esercizio e continuità, sadhana. Quel calore, dotato di moto ascensionale, purifica il seme piantato dagli antenati e lo porta a evolvere. Karma, quindi, è la parola chiave di questa opera, Karma sconosciuto che ci determina dal passato genealogico e di specie, e Karma come lavoro individuale che riscatta dall’oscurità il destino, verso la consapevolezza e l’autonomia. Karma è dunque Yajña, il sacrificio perfetto, la chiave di volta tra l’oscurità e l’illuminazione. Da esso si elevano la Devozione, Bhakti, nelle numerose espressioni dell’Amore, nella direzione dell’impersonale, e la ricerca di Conoscenza, Jnana, che dalla fredda impressione razionale deve sconfinare nel fulgore dell’oltre-mente.

Forse il peccato originale del nostro tempo è stato dimenticare che non sarà l’opera in sé, materiale, a muovere l’elevazione e l’evoluzione, ma è il richiamo sottile dell’alto a chiamare a sé a sollevare il calore, ad accendere il fuoco. Così diceva Platone, con le parole di Diotima, che superati gli amori giovanili si deve ascendere verso l’amore della bellezza in sé: “Perché questo è proprio il modo giusto di avanzare o di essere da altri guidato nelle questioni d’amore: cominciando dalle bellezze di questo mondo, in vista di quella ultima bellezza salire sempre, come per gradini, […] dai bei corpi a tutte le belle occupazioni, e da queste alle belle scienze e dalle scienze giungere infine a quella scienza che è la scienza di questa stessa bellezza, e conoscere all’ultimo gradino ciò che sia questa bellezza in sé.”

Questo elemento invisibile ma sempre operante, originario, è il desiderio, l’Eros superiore che si trova a decadere in tempi decadenti. Quando descriviamo la desertificazione, lo spegnimento del fuoco interiore, lamentiamo che Eros è diventato indisponibile, l’oscurità ci domina. Kama è la forza che è incenerita in origine da Shiva stesso, per manifestarsi senza corpo nella mente, senza forma, come richiamo a Sé che pervade tutte le cose. Tutto ciò che ci ispira al lavoro e all’attività è Eros, il nostro produrre e consumare è dettato dalla necessità di conoscenza, esperienza e amore, percepiti a livello primario. L’abbondanza è il nostro potere segreto, per trasformare il bisogno e la scarsità in abbondanza: la grazia. La nostra natura divina è la grazia incarnata, sospinta dal desiderio senza corpo, che abita ogni forma che la mente possa concepire, Eros è Manmatha, il padrone della mente. Un Eros che va oltre anche al concetto di Agape è segretamente descritto nell’esoterismo degli Yogi: ardore e potenza seminale, desiderio di assoluto e Eros invisibile, la speranza ardente, calore interno e dinamica ascendente propria del seme, che solleva la mente yogica a concepire il trascendente. Lo Yogi è un romantico alla potenza ennesima e assoluta.

All’origine del sacrifico primordiale di Prajapati c’è il desiderio, Kama, che lo scuote a risvegliarsi dallo scenario di fame e morte che lo circonda, il nulla prima della creazione: “desiderò quindi: possa io diventare molti”; e oltre: “possa questo corpo diventare atto al sacrificio”. Perciò è dunque il desiderio che agisce, come Shakti dell’essere supremo, Eros che è tutt’uno con la potenza stessa, Eros che si scuote e si fa volontà e potere, la suprema Shakti. Desiderio è quindi l’agente e l’azione stessa, il desiderio “travaglia” Prajapati e lo surriscalda. Il calore (tapas, spesso che diventa per metonimia il sacrificio stesso, nella sua essenza) è perciò il risultato immediato del desiderio. Kama deve dare inizio al Karman, l’azione per eccellenza, il sacrificio, dei cui frutti noi tutti godremo nella forma della creazione, il Creato stesso.

Discende da questo primigenio il rituale vedico, che è essenzialmente inteso come un lavoro, l’opera umana per eccellenza, paradigma di tutto il creare, trasformare e scambiare beni che impegnerà gli uomini nel mondo. “Il sacrificio in realtà è un lavoro” dice lo Saptasata Brahmana. E ancora, a rimarcare il carattere karmico del sacrificio, continuano una serie di affermazioni che ne sottolineano la fatica e l’operosità. Di Agni e del sacrificatore mortale si dice che ha sacrificato, ha faticato, ha compiuto uno sforzo, ha cotto, spremuto, sudato, che ha operato con zelo, che è Kratu o l’ingegnosità che ha inventato tutti gli strumenti e le tecniche e composto le opere poetiche. Questo sacerdote fatica e soprattutto cammina, è il soggetto del percorso che lo conduce, muovendosi affannosamente attorno al fuoco, a raggiungere il cielo. Il sudore testimonia il fervore dell’uomo che sacrifica, il suo tapas, e il suo cammino è bagnato di sudore, e questo sudore è un’offerta ad Agni, un’oblazione del corpo stesso della persona del sacrificante, non sostituibile, non trasferibile a una vittima simbolica. Il sacrificio è l’uomo stesso.

Lo scenario sacrificale vedico, praticato in un’epoca per noi difficile perfino da stabilire nel tempo, è in realtà una dimensione sempre mitica. Lo è probabilmente già a partire dal tempo in cui viene descritto nei libri liturgici, che necessitano di trovare risposta nelle Upanishad sapienziali. Si guarda al rito sacrificale come il mondo classico guardava ai poemi omerici, un mondo esemplare nel suo carico di imperfezione e di lotta, eroico e perduto, che continua a illuminare di significato e fondare la vita presente, distante di anni incalcolabili da quell’esempio insuperato, fonte di meditazione e di ispirazione. Al di sopra dell’oltretomba oscuro delle ombre, a istruire la vita terrestre instabile e tormentata, c’è un cielo visibile, immanente, tramandato, scritto e leggibile, che ha stabilito ogni cosa che deve accadere nel tempo. Quel luogo è il mito. Lì abitano gli eroi, coloro che nel sacrificio compiuto hanno ottenuto un corpo immortale e glorioso, a immagine imperitura di quello vivente e perenne, solare.

Nell’esilio dai nostri fuochi sacrificali, possiamo contemplare l’imperfezione eroica, spezzata, che abbiamo costruito come un altare di mattoni, giorno dopo giorno, e che abbiamo dovuto abbandonare alle intemperie, a rischio di fallire, di lasciare preda delle belve e della selva, e che guardiamo preoccupati o disperati. Ogni frazione del mito discende dal mito fondativo. Si dice che il sacrificio vedico è faccenda di villaggio. Esso è fondativo della religione, ma soprattutto della comunità umana che si aggrega attorno a quel fuoco, che si riconosce in quei canti e in quella porzione dei libri sacri, quelli che sanciscono musicalmente l’amicizia e la solidarietà di villaggio, senza la quale nemmeno il concetto di famiglia potrebbe sopravvivere. Il fuoco sacro quindi stabilisce il villaggio, il confine sicuro e operoso tra il mondo che si fa civiltà e la foresta che resta spazio dell’oltremondo, selvaggio e abitato da creature oniriche, demoniache e divine. Faccenda di villaggio è il lavoro, e il lavoro è ciò che determina questo spazio sottratto alla morte, come il sacrificio sottrae alla morte e alla fame i suoi osservanti, garantendo piogge, raccolti e figli.

Il mio villaggio si estende su due continenti. La cultura del nostro villaggio, ormai da un secolo, abbraccia tutti i continenti in una mescolanza problematica e feconda, crudele e creativa come una grande oblazione regale, che ci piaccia o no. Nessun villaggio è felice. Ogni villaggio è mondo, e il mondo è Samsara, segnato da debiti generazionali e contraddizioni che si aprono a ogni gesto. La Sapienza che saprà comporre, eventualmente, questo oceano di vita e morte, non è tra le mura di un villaggio, e non discende dalle opere dei suoi abitanti, andrà cercata inoltrandosi volontariamente nella selva che resta fuori dalle mura, abbandonando famiglia e comunità operosa, spenti volontariamente i fuochi che si erano eretti. Eppure, è detto che chi non è degno dell’una non sarà degno nemmeno dell’altra. Tutto incomincia nel villaggio e solo eventualmente oltre di esso, oltre i suoi confini rituali e sistemi cognitivi, si risolve a beneficio di tutti. L’esilio è anche luogo di ritorno. Così il regno di Rama deve ritornare sulla terra, ma non prima di avere compiuto un lungo viaggio da esiliato che ne determinerà la vittoria.

Regnare è unificare, non dividere in particolarismi. Come il viaggio di Rama unifica l’India con le stazioni del suo passaggio, le gesta dell’Eroe solare per eccellenza ne descrive non tanto i confini quanto l’estensione, perché l’azione discende dal Creatore stesso, che è in essenza infinita espansione, Brahman. Da geografia, il cammino di Rama diventa la storia collettiva di una nazione e di ciascuno dei suoi abitanti, nel discorso mitico, nel sempre esistente, perché tutti ha toccato e mosso a consapevolezza del passaggio epocale, del suo prodursi in un nuovo momento dell’umanità e della religione. Si dice infatti che, tramontato il vedismo, è il Ramayana che diventa la religione dell’India, il suo sentimento comune a tutto il popolo, insieme all’etica che ne discende. Ogni frazione del mito discende dal mito fondativo. E ripete le gesta del primo, che è lo stesso, sempre se stesso, che abita ogni singolo vivente, di generazione in generazione, e la sua storia è tutte le storie.

Dunque alla discesa nell’esilio della foresta, dal mondo ctonio dove viene separato a forza dalla sposa amata, deve seguire l’anabasi, la risalita e il riscatto dell’anima e, con l’anima, delle sue opere. “Ricorda ciò che è stato fatto”, dicevano gli Orfici all’anima risvegliata, e lo stesso implora il veggente al Sole nell’Isha Upanishad, che si legge ai morti. Dimenticare è la condizione dell’ignoranza, dell’anima non risvegliata, di colui che non ha mantenuto acceso il fuoco, il cui corpo sottile non è stato forgiato dalla preghiera rituale, che è lavoro e sudore, per risorgere nel fuoco del Dharma, da eroe. Gli Dei stessi stabilirono che Rama fosse separato da Sita, perché l’amore, frutto maturo dell’Eros, è il sigillo e il riconoscimento dell’unità di tutte le vie, la chiave che tutte le strade collega e unisce tutti quelli che si trovano sul suo cammino. Sacrificio è il cammino, sacrificio è nell’inesorabile trascorrere degli anni in ogni singolo corpo vivente che, come un rituale, segna i segmenti delle offerte, in ordine inderogabile. E’ proprio la generosità e l’abnegazione del sacrificio a garantire una lunga vita, la possibilità di sacrificare ancora. Cosa seppe Rama sul campo di battaglia, quando atterrato, apparentemente sconfitto, morente, riceve in sogno le parole del suo Guru mentre fluttua in quello stato di semicoscienza che preannuncia la morte? Di preciso, nonostante un capitolo glorioso che viene ancora ripetuto e cantato, sappiamo solo che gli dirà di ricordare: che lui è quel Sole imperituro, nel cui ardore sacrificano tutti gli Dei. Ma questa sapienza della selva, sapienza della morte, non è questo, adesso, il momento di esporla.

L’offerta è Brahman, l’oblazione è Brahman; è Brahman che versa Brahman nel fuoco sacrificale. Brahman è la meta, Brahman è colui che opera. (Bhagavad Gita)

“Yajnavalkya, se il mondo intero è soggetto alla morte, se l’universo intero è in balia della morte, come si sottrae il sacrificatore alla schiavitù della morte?” “Con la parola, per mezzo del fuoco, quella è il (vero) sacerdote chiamato Hotr. La parola del sacrificatore è il sacerdote. Questa parola è fuoco, il fuoco è il sacerdote; lo stesso fuoco del sacrificio è il fuoco della liberazione, la stessa emancipazione suprema.”(Br.Up.)

3 commenti

Sangeet

Grazie. Continueremo ad esporci all’azione sacrificale. Ad esserla. Partecipando al mistero. Essendo cibo e legna di quel mistero che ci esaurirà.

Beatrice Polidori (Udai Nath)

Sintesi perfetta. Adesh!

Meri

Complimenti per questa sintesi. Grazie di cuore